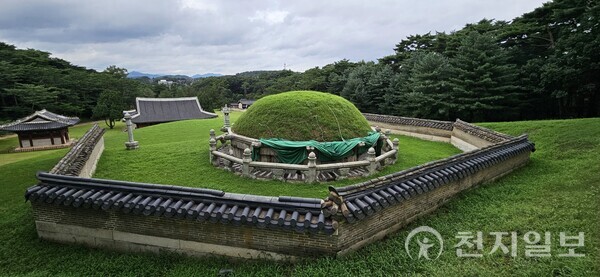

경기 남양주 홍유릉의 홍릉

조선 최후의 왕이자 최초의 황제

외세와 묵은 병폐를 이기지 못해

아버지와 아들 부부의 극한 갈등

황후의 무덤 마련에 혼란을 겪어

글·사진 이의준 왕릉답사가

홍릉은 조선의 마지막 왕이자 대한제국 1대 황제인 고종태황제와 명성태황후 민씨의 능이다. 고종은 철종에 이어 은언군의 자손으로써 정통성이 부족한 왕이었다. 왕실의 대가 끊기게 되자 조대비(신정왕후)는 흥선대원군의 둘째 아들 이명복을 왕위에 올렸다. 대비는 1863년 12월 이명복을 자신의 양자 삼아 남편(추존 문조)을 잇게 했다. 대비의 2년 수렴청정과 8년 흥선대원군의 섭정을 거쳐 1873년 마침내 스무 살의 고종이 친정을 시작했다. 세도정치의 그늘을 벗어나 다양한 개혁이 이뤄졌다. 그러나 산적한 병폐와 갈등, 엄청난 국제적 도전은 조선을 혼란케 했다. 대원군과 고종, 왕비, 외척의 대립은 심해졌고 청, 러시아, 일본의 전쟁터로 내몰렸다. 마침내 1895(고종 32)년 왕비가 일본군에 살해되고 그 여세로 한일합방의 종말을 맞고 말았다. 명성황후가 죽은 지 2년 후에야 홍릉이 조성됐고 그로부터 22년 후 고종이 승하하니 새로이 황제의 능으로 조성하면서 합장릉이 됐다. 고종은 조선의 마지막 왕이자 최초의 황제였다. 그러나 고종은 망국의 폐주로써 평가되며 당시의 치세를 기록한 ‘고종 실록’도 일제가 주도해 작성했다. 조선과 대한제국의 운명처럼 우여곡절을 겪어야 했던 황제부부의 홍릉을 찾아가본다.

◆다시 후사를 찾으니 대원군의 아들

고종은 왕이 될 수 있는 혈통은 아니었다. 철종이 후사 없이 죽자 대비는 강화에 살고 있던 이명복(고종)을 왕으로 삼았다. 족보는 ‘사도세자→서장자 은신군→양자 남연군(인조 차남 인평대군의 7세손)→4남 이하응(흥선대원군)→2남 이명복’으로 이어졌다. 대비는 이명복을 양자로 입적해 익종(효명세자, 문조)의 후계로 만들었다. 이명복은 익성군에 봉해졌고 1863(철종 14)년 12월 11살의 나이로 제26대 조선왕이 됐으며 나중에 대한제국의 제1대 황제가 됐다. 고종은 68세(1852~1919)까지 장수해 영조(82세), 태조(74세)에 이어 세 번째, 재위기간도 영조(51년 7개월), 숙종(45년 10개월)에 이어 세 번째(43년 7개월)로 길었다.

여러 부인에게서 자손도 많았다. 왕비와 9명의 후궁에게서 4남 1녀를 뒀으니 조선 후기의 왕실에 화기가 넘쳤다. 고종은 영조 이후 후손을 제대로 잇지 못한 선대왕들과 달리 황후와 9명의 후궁이 있었고 책봉된 4남 1녀의 자식을 뒀다. 자손을 본 부인은 ①귀인이씨(1847~1928): 궁녀출신, 명성황후와 결혼 전에 이미 총애했다. 1868년 고종의 첫 아들 이선(완화군, 완친왕)을 낳았고 이선은 13세에 요절했다. ②명성황후 민씨(1851~1895): 원자를 낳았으나 죽고 다시 1874년 순종을 낳았다. 1895년 일본에 의해 살해됐다. ③귀인장씨(1857~1887): 1877년 아들 이강(의친왕)을 낳자마자 명성황후에 의해 쫓겨나 10년 후 사망했다. 의친왕은 일본ㆍ미국 유학파로 1911년 독립선언서에 서명을 하고 창씨개명을 반대한 독립 운동가였다. ④귀비 엄씨(1854~1911): 8세에 입궁, 명성황후의 상궁이었다. 고종이 총애해 44세에 아들 이은(영친왕)을 낳았고 1900년 아들이 왕이 되자 빈, 1901년 비(경선궁), 1903년 황귀비로 봉했다. 고종이 황후로 삼으려다 실패했다. ⑤귀인양씨(1882~1929): 고종과 30살 차이의 상궁출신으로 1912년 덕혜옹주를 낳았다. 1925년 덕혜옹주가 13세에 일본으로 끌려가자 이를 비관하며 지내다 1929년 47세에 죽었다.

◆조선 3대의 왕후집안, 여흥 민씨

고종은 1866(고종 3)년 군수를 지낸 민치록(여성부원군)의 딸 민자영(1851~1895)을 왕비로 맞았다. 민씨는 여주에서 태어났는데 숙종의 계비 인현왕후의 큰 오빠(민진후)의 직계후손이다. 조부 민기현은 예조참판이었다. 여흥민씨의 집안과 딸들은 만만치 않은 사람들이었다. 대원군의 어머니와 며느리 명성황후, 손자며느리 순명황후가 여흥민씨이다. 고려후기 이후 가장 많은 관료를 배출한 성씨반열에 올랐고 조선의 왕비 38명(추존제외) 중 4명의 왕비가 탄생한 만만치 않은 외척세력이었다. 조선 최초의 여흥민씨 왕비였던 태종의 비 원경왕후(1365~1420)는 남편 태종이 왕이 되는데 중요한 역할을 했고 정치적인 감각과 대범성이 뛰어났다.

그녀는 왕비로써 세종, 세조 등 4남 4녀의 자식을 두어 조선역사상 두 번 째 많은 왕손을 남겼다. 이후 280여년 만에 숙종의 인현왕후(1667~1701)가 등장했다. 아버지 민유중(호조·병조판서)과 큰 아버지 문시중(대사헌), 문정중(좌의정)의 삼형제 집안은 삼방파(민광훈의 계보)의 집권 노론의 핵심이었고 특히 민유중은 민진후(명성황후의 조부), 민진원(순명황후 6대조), 인현왕후를 낳았다. 인현왕후 이후 180여년이 지나서 명성황후(1851~1895), 44년 후 순명황후(1872~1904)가 왕실에 들어섰다. 명성황후와 이복형제인 민태호, 민승호, 민겸호, 조카뻘인 민영익, 대원군부인 민씨, 순종비 순명왕후 등이 있었다. 민태호(1834~1884, 순명황후의 생부)는 사대수구당의 대표적 인물이었고 민승호(1830~1874)는 형조·병조판서 등을 지냈으며 대원군 축출에 앞장섰고 민씨일문의 거두로서 활약했다. 민영익은 순명황후의 오빠인데 개화정책을 주도한 세도가였다.

◆흥선대원군의 10년 개혁

1863년 고종이 11살에 왕이 되니 10년간 조대비의 수렴청정과 대원군의 집정이 이어졌다. 대왕대비와 흥선대원군은 안동김씨의 60년 세도정치로 추락한 왕권을 살리고, 조정 관료들의 부조리와 부패를 일소하고자 개혁에 돌입했다. 서원의 폐단과 관료들의 부정부패나 무사안일을 지적하는 일이 많았고 삼정문란을 바로 잡고자 불법적인 토지나 상거래를 단속하고 탈세를 엄단하는 등 나라의 기강을 바로 잡으려 했다. 또한 민심이반을 막고자 동학 교주나 서양의 전도사 등을 처형하기도 했다. 1865(고종 2)년 대비는 대원군에게 명하여 경복궁을 중건을 하도록 했다. 1866년 2월 대비는 2년 3개월 수렴청정을 거뒀고 흥선대원군이 권력의 중심에 섰다. 그는 종친을 등용하고 왕권을 되찾고자 노력했다. 안동김씨를 견제하되 자신의 개혁에 동참하도록 김병학에 좌의정ㆍ영의정을, 동생 김병국도 판서에 기용했다. 그는 서원 1000여개 중 47개 사액서원만 남기고 철폐토록 했으며 인재등용, 탐관오리의 처벌, 양반의 면세조사와 무명잡세의 부담을 해소했고 진상제도의 폐지와 복식의 간소화, 호포제 등을 실시했다. 비변사의 폐지와 의정부 부활, 삼군부를 설치하는 한편 ‘대전회통’ ‘육전조례’ ‘양전편고’ 등의 법전을 편찬했다. 그러나 경복궁을 재건하면서 무리하게 원납전을 징수하고 백성을 노역에 동원했다.

고종 3(1866)년 1월 20일 남봉삼, 홍봉주 및 서양인 4명을 효수했다. 남종삼은 상소하기를 “조선이 사는 길은 영국, 프랑스를 가까이하고 러시아를 견제해야한다”고 했다. 천주교 탄압 ‘병인박해(사옥)’가 벌어졌고 6년간 프랑스신부 9명과 조선 신도 수천명이 학살됐다. 종전의 순조(1801년 신유박해), 헌종(1839년 기해박해, 1846년 병오박해)보다 심했다. 1865~1871년 서양각국의 배(이양선)가 출몰해 교역과 선교를 요구하면서 평양, 부평, 팔미도, 강화 등 각지에서 전투가 벌어졌다. 대원군은 군사들에게 화포 다루는 기술을 가르쳤고 각도에 포군을 배치하고 척화비를 세워 외세에 대응했다. 1866년 미국 제너럴셔먼호 퇴치, 프랑스군과 전투(병인양요), 1871년 미국함대와 전투(신미양요) 등이 벌어졌다. 이러한 서양과의 전쟁은 척사윤음(천주교 배척을 당부)과 애통교서(어려운 백성을 위로)를 내리는 등 쇄국정책의 단초가 됐다. 고종즉위 10년 친정을 시작하니 왕실의 권력은 변했고 대원군의 척화파와 고종과 민씨의 개화파의 정쟁이 심화됐다. 왕비 민씨와 안동김씨ㆍ조대비ㆍ대원군의 장자 이재황의 세력이 결탁해 대원군의 하야를 주장했다. 1868년 10월 최익현은 무리한 공사와 가혹한 세금, 당백전과 문세의 부작용 등의 대원군의 실정을 지적했고 1873년 상소가 이어졌다. 고종은 이를 가상히 여겼다. 반대편에서 처벌을 주장하니 고종은 최익현을 유배 보냈으나 이내 용서하고 등용했다. 대원군은 결국 물러나게 됐다. 고종이 친정을 시작한 100일 후 1874년 2월 명성왕후가 원자(순종)를 낳으니 다음 왕의 어머니가 됐다.

- [왕릉, 처세와 경영을 말하다(46)] 예릉, 몰락한 가문에서 왕이 된 철종 잠든 ‘마지막 조선왕릉’

- [왕릉, 처세와 경영을 말하다(45)] 경릉, 헌종과 두 왕후 봉분 나란히 자리한 조선 유일의 삼연릉

- [왕릉, 처세와 경영을 말하다(44)] 수릉, 21세에 세상 떠난 추존 문조와 82세 최장수 신정왕후의 합장릉

- [왕릉, 처세와 경영을 말하다(43)] ‘인릉’ 재위 34년간 세도정치에 눌린 순조의 합장릉

- [왕릉, 처세와 경영을 말하다(49)] 유릉, 자식·후계·권력도 없던 조선의 ‘마지막 군주’ 순종의 무덤

- [왕릉, 처세와 경영을 말하다(48)] 홍릉, 개방과 개혁의 흔적이 살아있는 망국 황제의 회한이 서린 능

- ‘왕릉 전도사’ 이의준 왕릉답사가 “신들의 정원, 처세와 리더십의 교훈 깨닫는 공간”