순종·순명황후 민씨·순정황후 윤씨의 능

일본에 의해 고종 폐위되고 황제 돼

한일합방 후 ‘창덕궁 이왕’으로 격하

한 많은 유언에 백성들은 만세 운동

부부 3인이 함께 합장된 유일한 능

글·사진 이의준 왕릉답사가

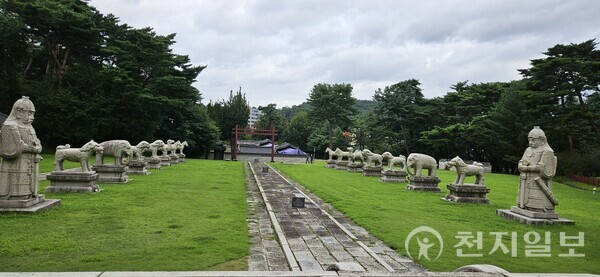

유릉은 순종과 두 황후가 함께 묻힌 유일한 3실 합장릉이다. 순종은 고종의 양위형식으로 대한제국의 제2대 황제가 됐다. 일본이 고종을 폐위시키고자 밟은 수순이었다. 순종은 1907년 7월 35세의 나이에 황제가 됐으나 일본과 대신들에 가려졌다. 3년 만에 한일합방이 이뤄졌고 황제에서 ‘창덕궁 이왕’으로 격하됐다. 16년간 망국의 한으로 살다가 1926년 승하했다. 1904년 세상을 뜬 순명황후의 양주 유강원을 천장해 순종과 황후를 합장하고 유릉이라 했다. 그 후 40년이 지나 순정황후가 함께 묻히니 조선(대한제국)의 마지막 왕릉이 됐다. 순종이 승하하니 조선 왕실은 사라졌고 조선총독부의 통치는 절정에 달했다. 순종이 승하하고 98년이 지났다. 일제는 물러갔고 대한민국이 융성해 지금은 선진국반열에 올라있다. 이러한 땅에 잠들어 있는 순종과 황후들의 유릉을 찾아봤다.

◆일본 천황의 조선이 되다

순종 이척(1874~1926) 고종과 명성황후의 아들로 태어나 이듬해 2월 왕세자로 책봉됐고 1882년 8살에 민태호(여은부원군)와 송씨(진양부부인)의 10살 딸(순명황후 1872~1904)을 세자빈으로 맞았다. 24세에 대한제국 황태자로 책봉됐다. 1904년 황태자비 민씨가 33세에 세상을 뜨고 3년 후 윤택영(해풍부원군)과 유씨(경흥부부인)의 13살 딸(순정황후 1894~1966)을 황태자비로 맞았다. 1907년 7월에 고종의 양위로 2대 황제로 즉위했고 연호를 융희로 고쳤다. 그러나 3년 만에 한일합방의 시련을 맞았다. 일본과 송병준·이완용 등의 합세로 실권을 행사할 수 없었다. 1907년 7월 24일 고종의 퇴위 및 순종의 즉위와 동시에 한일신협약인 ‘정미 7조약’의 강제체결로 국정은 일본통감과 각 부처 일본인 차관이 주도했다. 일본은 한국 군대를 해산시켰다. 10월 일본 황태자가 인천에 도착하니 순종이 마중을 나갔다.

순종은 이토 히로부미를 아들(황태자)의 사부로 삼았고 일본 유학을 보냈다. 1908년 일본은 동양척식회사법을 비준토록 해 전국의 토지수용과 개발을 담당하게 했는데 총재와 부총재, 일본인 이사가 2/3의 일본회사였다. 12월 13일 대한제국의 총예산을 발표하니 세입 2028만 6732월이고 세출은 2029만 6073원이었다. 일본은 1909년 7월 사법권과 교도소 관리권도 가져갔다. 이토가 한국과 만주의 처리를 놓고 러시아와 협상코자 만주에 갔다가 하얼빈 역에서 안중근 의사에 의해 사살됐다. 일본이 대대적인 의병소탕작전을 전개하니 항일의병은 만주로 피해야 했다. 1910년 6월 24일 일본은 경찰권을 가져갔고, 7월 25일 순종을 황제에서 내리고 8월 29일 한일합병조약으로 대한제국이 일본의 식민지로 전락하게 됐다.

이날 순종실록에는 순종이 “통치권을 전부터 친근히 믿고 의지하던 대일본 황제폐하께 양여하니 (중략) 신민들은 번거롭게 소란을 일으키지 말고 직업에 안주하여 일본 제국의 문명한 새 정치에 복종하여 행복을 함께 받으라”고 했다. 이에 일본천황은 “칙령 제318호로 한국의 국호를 조선이라 칭한다”며 순종황제를 왕으로 강등했다. 1911년 5월 경복궁 전체 면적 19만 8624평을 총독부에 인도했다. 이듬해 5월에는 덕수궁과 원경선궁의 땅 2천 평을 총독부에 양여했다. 6월 10일 순종은 용산 조선총독관저에서 열린 오찬회에 참석했고 다음해 1월 용산의 총독부 신년 축하만찬에도 친히 방문했다. 일본 총독 앞에서 더 이상 황제의 권위는 없었다. 일본은 3천 만환(1환=2만원)의 국채를 발행해 지도층과 백성에게 나눠주며 회유했다. 반면 일본의 합방에 반대한 사람들은 대부분 자결하거나 소탕되거나 만주로 피해야 했다. 1917년 6월 순종은 일본 황제를 알현하러 남대문에서 특별열차를 타고 도쿄로 행했다. 부산역-시모노세키-미이코역-나고야역을 거쳐 12일 동경에 도착하니 총리대신과 문무대관, 귀족들이 순종을 맞이했다. 14일 황궁에서 일본 황제부부를 알현하고 이들 조상의 사당을 참배했다. 20일 귀국길에 도쿄 역을 나서니 연로에 일본의 학생과 시민들이 줄을 서서 전송했다. 순종은 20일간의 일본방문을 마치고 28일 환궁했다. 1919년 1월 20일 고종이 편치 않아 진료를 했는데 바로 다음날 덕수궁에서 승하하고 말았다. 67세였다. 순종도 ‘창덕궁 이왕(李王)’으로 지내다가 7년 후 1926년 4월 25일에 대조전에서 52세에 승하했다. 그 해 6월 10일 발인 행렬이 창덕궁 돈화문을 나서 단성사 앞을 지나니 수많은 백성이 “조선독립만세”의 함성과 함께 6.10 만세 운동이 일어났다. 1926년 7월 8일자 샌프란시스코 교민지 ‘신한민보’는 순종이 “지난 날 병합 인준은 일본이 역신(逆臣)의 무리와 제멋대로 써서 선포한 것이다”라고 유언했다고 보도했다.

◆이완용과 이토 히로부미 그리고 안중근

이완용(1858~1926, 우봉 이씨)과 이토 히로부미(1841~1909)는 한일합방의 주역들이다. 이완용은 지금의 분당구 백현동에서 이호석의 아들로 태어났다. 어려운 환경에서 고종이 신임하는 이호준의 양아들이 됐다. 그는 24세에 문과 급제했는데 고종이 사악(악공을 보내 음악으로 축하)을 했다. 이완용은 육영공원(영재 육성기관)에서 영어를 배웠고 1887~1890년 미국유학을 했으며 외교모임 정동구락부의 일원이었다. 정동파 수장으로 친러파로써 친일·친청파를 견제했다. 1904년 러일전쟁에서 일본이 승리하고 가쓰라-테프트조약(필리핀은 미국, 대한제국은 일본이 지배한다는 협약)이 체결되니 일본 편에 섰다. 이토의 인정을 받아 내각총리대신이 됐고 고종양위, 한일신협약(정미7조약) 서명, 기유각서 등에 결정적 역할을 했다. 일본은 그에게 15만환(30억원)의 은사금을 건넸다. 이완용은 일본의 백작과 후작, 그의 아들은 남작이 됐다. 그는 부귀영화와 권세를 누리다 1926년 69세에 죽었다.

이완용을 조정한 사람은 이토 히로부미였다. 그는 하급신분이었으나 영국 유학을 거친 후 일본의 개국과 식산흥업의 부국강병에 나섰다. 45세에 천황 다음인 초대 총리로써 국정을 장악했다. 훗날 조선의 초대통감을 했으며 1909년 10월 26일 하얼빈 역에서 안중근 의사 (안응칠, 1879~1910)에게 피살됐다. 순종실록은 “황태자가 순종에게 전보로 아뢰기를, 이토가 오전 9시 하얼빈 역에서 우리나라 사람의 흉악한 손에 의해 피살되었으니 듣기에 놀랍기 그지없습니다. (중략) 일본 황실에 직접 전보를 보내어 위문하기 바랍니다”라고 했다. 안중근은 배움과 재산이 있었고 천주교신자, 기자, 사업가, 학교설립자, 교육자로 살았으며 종국에는 독립운동가이자 애국지사로서 삶을 마감했다. 그의 유언 “2천만 형제자매는 스스로 분발하여 학문을 힘쓰고 실업을 진흥하며, 나의 끼친 뜻을 이어 자유 독립을 회복하면 죽는 여한이 없겠노라”는 말을 남겼다. 안중근과 이토는 자신의 나라의 영웅으로 생을 마감했다. 하지만 이완용은 부와 명예를 누리며 천수를 다했다.

◆조선의 마지막 왕후, 순정황후

순정황후는 조선의 왕 32명, 왕후 45명을 망라해 마지막 왕후로써 왕실에 있었고 살아 생전에 유일하게 황후가 됐다. 1894(고종 31)년에 현 양평군 서종면 외가에서 태어났다. 1906년 12월 20년 연상의 황태자와 결혼해 황태자비로, 1907년 7월 19일 순종의 등극으로 대한제국 최초이자 최후의 황후가 됐다. 황후윤씨는 한일합방체결을 반대해 병풍 뒤에서 옥새를 치마 속에 감추고 어전회의를 듣고 있다가 백부 윤덕영에게 빼앗겼다고 한다. 결국 1910(융희 4)년 한일합병조약 체결되면서 이왕비(李王妃)로 강등되어 창덕궁에 거처하게 됐다. 한국전쟁 당시 피신하지 못하고 창덕궁에 남아 있었다. 일제의 침략과 광복, 한국전쟁을 겪었으나 황후의 품위를 잃지 않았고 만년에 불교에 귀의했다. 낙선재에 돌아와 지내다가 1966년 2월 3일에 72세로 세상을 뜨니 대한민국 최초의 국장으로 치렀고 순종의 유릉에 합장했다.

순정황후의 아버지 윤택영과 남동생 윤의섭, 백부 윤덕영은 순종의 배후에서 친일행위에 적극적인 역할을 했다. 그러나 오빠 윤홍섭은 순정황후에게서 독립운동자금을 받아 임시정부에 전달하는 등 독립운동가로 지냈다. 여동생은 유길준의 차남과 결혼했다. 순명황후 민씨의 아버지 민태호는 경기도 감사였는데 딸이 황후가 됐고 주요관직을 지냈으나 1884년 갑신정변 때 김옥균 일파에 의해 살해됐다. 조선말기의 왕실은 근대에 들어서며 발자취를 감추기 시작했다. 의친왕(귀인 장씨)이 1955년에 세상을 떴고, 이후 영친왕은 1970년에, 덕혜옹주(귀인양씨)는 1989년에, 황세손 이구는 2005년에 사망했다. 제26대 왕이자 대한제국의 제1대 황제인 고종(1852~1919)의 대는 아들 2대 황제 순종(명성황후)→이복동생 황태자 영친왕(고종과 황귀비 엄씨)→아들 황세손 이구(영친왕과 황태자비 이방자의 2남)으로 이어졌으나 해방과 전쟁을 겪으며 사라졌다. 그러나 그들의 무덤은 생생하게 보전돼 519년 질긴 역사의 증표로 남아 유네스코세계유산이 되어 후세와 함께 하고 있다.