구리 동구릉의 ‘경릉’

제24대 왕 헌종ㆍ효현왕후ㆍ효정왕후 능

조선 두 번째로 손자에 왕위 이어

7살의 최연소 왕, 22세 세상 떠나

고종에 의해 황제와 황후로 추존

후궁 경빈에게는 낙선재 지어 줘

글·사진 이의준 왕릉답사가

동구릉의 경릉은 조선왕릉의 유일한 삼연릉으로 헌종과 두 왕후 효현왕후 김씨와 효정왕후 홍씨의 봉분 3개가 자리하고 있다. 현종은 순조의 손자로써 1834년 7살에 왕이 됐고 1837년 김조근의 딸과 결혼했다. 왕위 초기 6년은 할머니(순원왕후)가 수렴청정을 했고 1840년 13세에 이르러 직접 친정을 하게 됐다. 3년 후 효현왕후가 죽고 1844년 남양 홍씨의 효정왕후를 왕비로 삼았다. 외척세력이 득세했고 삼정이 문란했으며 천주교의 유입과 외국 이양선의 출몰 등으로 어수선했던 정국을 주도하려 했으나 22세에 세상을 뜨고 말았다. 헌종에게는 두 명의 왕비와 두 명의 후궁이 있었는데 모두 자식이 없었다. 1833년 효현왕후가 15살에 죽으니 경릉에 묻혔고 6년이 지나 1839년 헌종이 승하하여 옆에 쌍릉으로 조성됐다. 그리고 65년 후 1904년 ‘순조-헌종-철종-고종’의 시대를 거치며 최장기 대왕대비를 지낸 효정왕후가 승하하여 경릉에 합류하니 조선왕릉 유일의 삼연릉이 조성됐다. 최연소 왕이 됐으나 꿈을 펼치지 못하고 세상을 떠난 헌종이 사후 두 부인과 못 다한 사랑과 꿈을 펼치고 있을 경릉을 찾아가본다.

◆7세의 왕, 수렴청정과 세도정치

헌종(1827~1849)은 선대왕인 순조의 손자다. 아버지 효명세자(추존 문조)와 신정왕후 조씨의 1남 3녀 중 아들로 창경궁 경춘전에서 태어났다. 1830(순조 30)년 3살의 나이로 왕세손으로 책봉됐으나 그해에 아버지 효명세자가 죽었다. 4년이 지나 1834년 할아버지 순조가 승하하니 불과 7세의 나이로 즉위했으니 조선 최연소의 나이로 왕이 됐다. 즉위당시 왕실에는 46세 할머니 순원왕후 김씨, 27세의 신정왕후 조씨, 7세의 왕비 효현왕후 김씨가 있었다. 할머니 순원왕후는 대비가 되어 6년간 수렴청정을 했다.

헌종시기에는 안동김씨와 풍양조씨의 세도정치가 조정을 맡았다. 헌종대의 영의정은 4명으로 헌종이 즉위하니 시파이자 순조시대 영의정을 지낸 이상황이 초대 영의정을 맡았으며 그가 죽자 조인영과 권돈인이 영의정을 하면서 안동김씨를 제압했다. 이상황은 효령대군의 14대손으로, 조인영은 헌종의 외조부 조만영의 동생으로써 두 사람은 영의정과 헌종의 종묘배향공신에 이르렀다. 1850년 12월 6일 영의정 조인영이 졸(卒)하니 왕이 하교하기를 “일은 조심하며 두려워하고 집에서는 검소 절약하였으며 나라 걱정과 집안의 일을 잊음이 간절하였으니, 내가 보고 듣기로는 이 같은 대신이 있지 않았다”고 했다. 사신이 논하기를 “조인영은 조만영(헌종의 장인)의 아우이니, 효우(孝友)와 검약, 언행과 조리가 가히 5척의 어린 임금을 부탁하고 큰일을 맡길 만하였다. 일과 이치에 어긋남이 없었다”고 했다.

헌종 말기에는 안동김씨의 세력인 정원용이 영의정에 올랐다. 1838년 프랑스 주교 앙베르가 조선에 들어왔다. 이전에 프랑스신부 샤스탕, 모방이 들어와 있었고, 김대건은 마카오로 유학을 갔으며 전국에 천주교 신자가 늘어나고 있었다. 대비는 오가작통법으로 천주교인을 적발하고 척사윤음을 반포하여 천주교를 금했다. 1839년의 기해박해로 프랑스 주교, 신부, 조선의 신자 등이 모두 처형됐다. 1840년과 1845년 두 차례에 걸쳐 영국의 이양선(모양이 다른 외국의 철선을 말함)의 출몰로 민심이 동요됐다. 조선은 내부의 정치에만 함몰돼 있었고 1841년 헌종이 15세에 친정을 했는데 선대왕부터 벌어진 삼정(전정, 군정, 환곡)의 문란과 내부의 국정혼란이 가중됐다. 헌종 2년 남응중의 모반이 발각돼 일파가 사형에 처해졌고 이듬해 최겸호등 18명이 효수됐다. 헌종 10년에는 이원경(은언군의 손자)을 왕으로 받들려했던 민진용과 최영희가 모반죄로 처형되기도 했다. 1846년 6월 프랑스 해군이 국서를 전달하고자 조선에 도착했으며 이듬해 청나라를 통해 프랑스에 답신을 하였으니 외국과의 첫 문서가 오간 사례였다. 김대건신부가 새남터에서 순교했다.

이처럼 대내외적인 여건이 불안한데에는 내부의 부패와 외세의 접근에 제대로 대응하지 못하기 때문이었다. 헌종 초기 대왕대비가 각도의 경시관과 도사에게 과거시험의 폐단을 바로잡을 것을 하교했다. 1848년 2월 10일 영의정 권돈인이 과거의 폐단을 아뢰기를 “글 잘하고 재주 있는 자는 모두 떨어지고 하찮고 남의 손을 빌린 자는 입선하여 세상의 웃음거리가 되고 있다”고 했다. 1849년 2월 헌종이 이르기를 “과거시험에 관절(關節)이 횡행하니 나라가 어찌 되겠는가”라고 했다. 관절은 시험관에게 뇌물을 주고 합격시켜 주기를 청하는 것이었다. 헌종 말기 전국 도처에서 이양선이 출몰했으니 국제사회의 거센 파도가 조선에 밀려오고 있음을 의미하는 것이었다.

◆헌종과 왕비들, 그리고 후궁

헌종은 두 명의 왕비와 두 명의 후궁이 있었으나 자식을 두지 못했다. 헌종의 첫 번째 왕비 효현왕후 김씨(1828~1843)는 안동인 영흥부원군 김조근과 한성부부인 이씨의 딸로 안국방(안국동) 외가에서 태어났다. 10살인 1837(헌종 3)년에 왕비가 됐다. 아버지 광주판관 김조근은 승지가 됐고 호위대장과 어영대장, 강원도 암행어사를 거쳐 도제조로 일했다. 왕비가 1843년 15세에 창덕궁 대조전에서 세상을 떠나고 이듬해에 김조근도 졸하였다. 효현왕후가 세상을 떠난 이듬해 1844년 헌종의 두 번째 왕비 효정왕후 홍씨(1831~1904)가 책봉됐다. 남양 익풍부원군 홍재룡과 연창부부인 안씨의 딸로 전북익산 관사에서 태어났다. 헌종은 두 번째 왕비를 맞아들이기 위하여 스스로 간택에 참여했는데, 이는 왕이 간택에 직접 참여한 유일한 예였다. 헌종은 경빈 김씨를 마음에 두고 있었으나 간택의 최종 결정권은 왕실의 어른인 대왕대비에게 있었고, 결국 홍재룡의 딸 효정왕후가 최종 간택돼 왕비로 책봉됐다. 효정왕후는 5년 후 헌종이 승하하고 철종이 왕이 되자 대비가 되고, 1859(철종 10)년에 왕대비가 됐다. 1897(광무 1)년에 대한제국이 선포되면서 최초의 태후가 됐다. 소생이 없이 1904(광무 7)년 경운궁 수인당에서 73세로 세상을 떠났다.

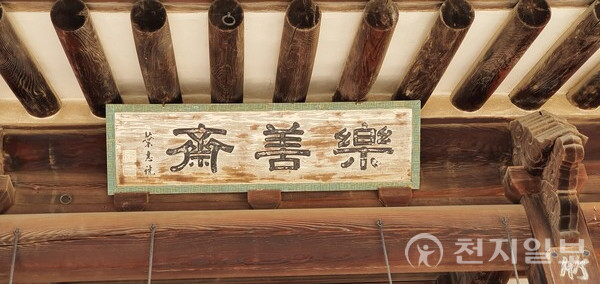

헌종은 효정왕후를 맞았으나 마음은 왕비간택에서 탈락한 주부(종6품) 김재청의 딸을 마음에 들어 했다. 헌종은 효정왕후와 결혼하고 3년이 지나도록 왕비에게 자식이 없자 대비의 허락을 받아 김씨를 후궁으로 간택했다. 순원왕후도 안동김씨 후궁을 들여 후사를 보고 싶었다. 김씨는 1847(헌종 13)년 10월 20일에 입궁했고 경빈에 봉해졌다. 그러나 소생은 없었다. 헌종은 이례적으로 후궁인 경빈을 위해 창덕궁 내에 낙선재를 지어 하사했는데 후궁을 위해 지은 건물이므로 단청을 하지 않았다. 또한 경빈이 아이를 낳기를 바라면서 석복헌(복을 내리다는 뜻)을 지었다. 그 옆에는 대비 순원왕후의 만수무강을 위해 수강재를 지어 올렸다. 헌종은 경빈 김씨와 함께 낙선재에서 지내기를 좋아했다. 경빈 김씨는 순화궁에서 ‘국기복색소선’과 ‘사절복색자장요람’ 두 권의 책을 썼는데 이를 ‘순화궁 첩초’라고도 부른다. ‘국기복식소선’은 왕과 왕비의 기일에 복색·머리모양·화장·노리개·반지 등의 수식의 복제에 관한 것이다. ‘사절복식자장요람’은 탄일과 정월·동지·망간(음력 보름날)에 문안을 갖추는 문안예시(問安禮時)의 복식이다. 경빈김씨는 헌종이 승하하자 18살의 나이로 궁에서 나와 순화궁에서 살다가 1907년 6월 1일 80세로 생을 마쳤다. 고종은 애도하며 “순화궁이 입궁한지 60주년이 되었기에 더욱 비통한 심정이다. 제문을 직접 지어 내리겠노라”고 했다.

◆최초의 삼연릉, 경릉

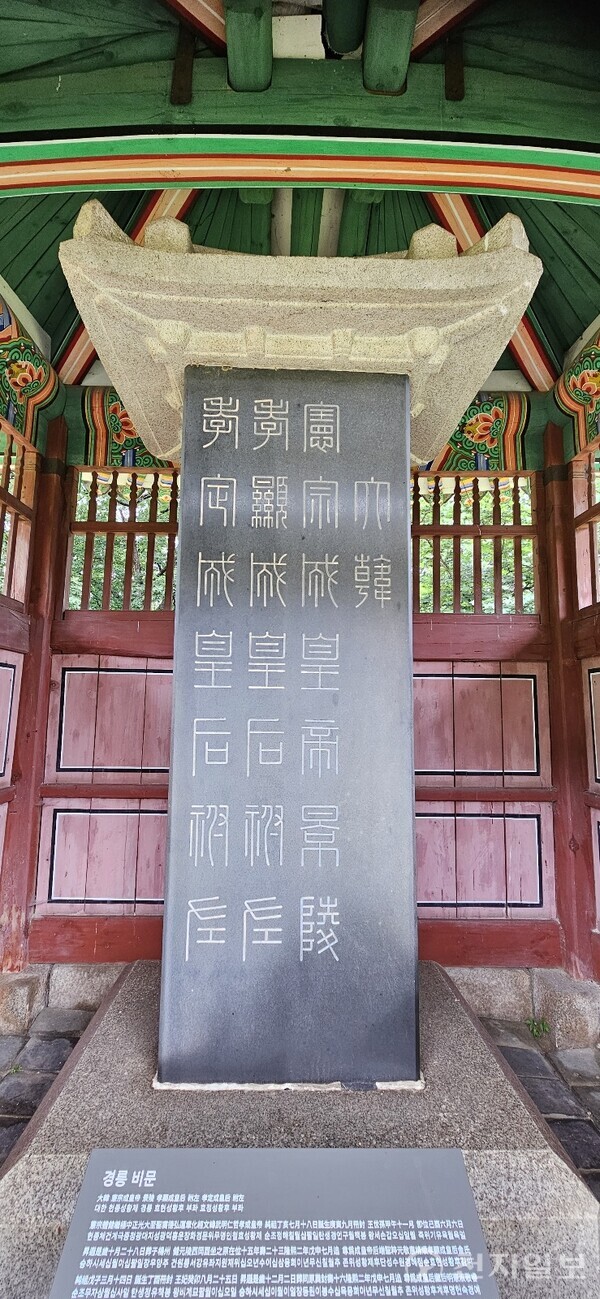

경릉은 왼쪽부터 헌종, 효현왕후, 효정왕후의 순으로 묻혀있는 조선왕릉 유일의 삼연릉이다. 처음 경릉자리는 선조의 목릉자리였는데, 1630(인조 8)년에 목릉에 물길이 있고 풍수상 불길하다는 심명세의 상소로 천장키로 하고 구릉을 파고 현궁을 열어 보니 물기가 없었다. 결국 목릉은 옮겨졌고 묘 자리는 불길하지 않은 것으로 결론이 났다. 1843(헌종 9)년 헌종의 첫 번째 왕비 효현왕후 김씨가 세상을 뜨자 현재의 자리에 경릉이 조성됐다. 6년 뒤인 1849년에 헌종이 세상을 떠나자, 13곳의 택지를 답사하여 ‘십전대길지(十全大吉地: 완전하고 길한 자리)’의 명당이라는 경릉 오른쪽에 능을 조성했다. 15세 효현왕후, 22세 헌종이 경릉에 묻힌 55년 후 1904(광무 8)년 1월 2일 효정왕후가 세상을 떠났다. 고종은 “효성이 부족해서 오늘 진시에 명헌 태후께서 승하하셨다. 끝없는 슬픔을 어떻게 다 말할 수 있겠는가?”라고 했다. 효정왕후는 경릉에 묻혔다. 봉분에는 모두 병풍석이 없이 난간석을 연결했다. 1908(융희 2)년 고종은 헌종을 헌종성황제, 두 왕후는 각각 효현성황후와 효정성황후로 추존했다. 비각에는 황제 추존으로 바꾼 표석이 있는데 전면에 ‘대한 헌종성황제 경릉 효현성황후 부좌 효정성황후 부좌’라 쓰여 있다.