투자 부진·총요소생산성증가률 정체 등이 원인

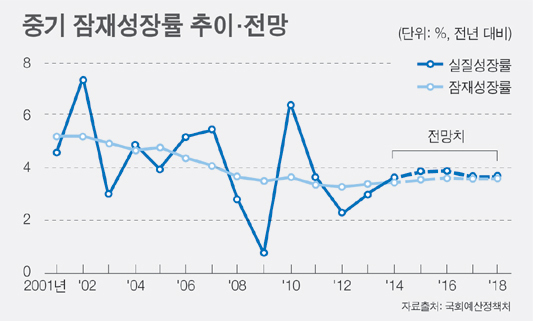

[천지일보=김일녀 기자] 한국 경제의 잠재성장률이 당분간 3%대 중반에서 벗어나지 못할 것이라는 관측이 제기됐다. 국회예산정책처(예정처)는 9일 ‘2015년 및 중기 경제전망’에서 2014~2018년 우리나라의 잠재성장률이 연평균 3.6%에 그칠 것으로 전망했다.

잠재성장률이란 적정 인플레이션 아래에서 한 국가가 가용 자원을 활용해 생산할 수 있는 최대 수준을 말하는 잠재 국내총생산(GDP)의 성장 속도다. 일반적으로 국가 경제가 안정적으로 도달할 수 있는 중장기 성장추세를 뜻한다.

정부는 당초 경제혁신 3개년 계획을 통해 잠재성장률을 4%대로 끌어올리겠다는 목표를 세웠으나, 30% 중반을 벗어나기 어렵다는 비관적인 전망을 내놓은 것이다.

올해 잠재성장률은 3.5%로 지난해(3.4%)에 비해 소폭 상승하지만, 내년부터 2018년까지는 매년 3.6%에서 멈춰 설 것으로 예측했다.

잠재성장률은 2001~2002년 연평균 5.2%였으나 2003~2005년 내수 부진에 따라 4.8%로, 2006~2007년 4.2%로 각각 추락한 데 이어 경제위기가 닥친 2008년부터 2013년까지 3.5%로 내려앉은 것으로 예정처는 추정했다.

전문가들은 대체로 경제위기를 겪은 국가 사례를 보면 위기 이전의 중장기 성장궤도로 복귀하지 못한 채 성장세가 항구적으로 하락하는 사례가 많다고 지적한다. 한국도 1997년 외환위기 이후 잠재성장률을 회복하지 못한 경험이 있다.

2012년에 현대경제연구원이 내놓은 ‘잠재성장률의 위기’ 보고서에 따르면 우리나라는 호황기였던 1980~1988년에는 9.1%였다. 하지만 1989~1997년 7.4%로 꺾인 데 이어 외환위기를 겪은 1998년 이후 4.7%로 떨어진 것으로 나타났다.

예정처는 잠재성장률 하락의 배경으로 투자 부진과 총요소생산성증가률 정체, 저출산 및 고령화에 따른 노동투입력 약화 등이 원인이 됐다고 분석했다. 이에 예정처는 투자 활성화 등 정책적 노력을 통해 잠재성장률을 제고해야 한다고 조언했다.

또한 정책적 노력으로는 ▲중소기업을 통한 벤처투자 활성화 ▲적극적인 R&D(연구개발) 투자 정책 ▲서비스산업 선진화 ▲여성의 경제활동 제고 ▲중고령층을 위한 일자리 정책 등을 제시했다.

- 한은 ‘올해 성장률 4.0%, 물가 2.1%’로 수정

- 정부가 내놓은 새 방안… 女 고용률 높아질까

- 정부 '제2의 벤처붐' 조성…3년후 성장률 4% 목표

- [IT 칼럼] 경제활성화 성공 여부는 규제혁파에 달렸다

- 전경련 회장단 “통상임금 우려… 임금체계 개선해야”

- 새해 첫 기준금리 ‘동결’ 우세… 인하론도 고개

- 내년 韓경제성장률, 정부-민간 시각차 ‘뚜렷’

- 내년 韓경제성장률, 아시아 주요국 하위권 전망

- 기준금리 ‘동결’ 무게… 관심은 성장률 전망치에

- 기업 45% “경제민주화 논의 과도해”

- “새 정부, 잠재성장률 1%p 높일 실천방안 고민해야”

- 성장률 2.8% 전망… 올해도 저성장 지속

- 정부 내년 경제성장 전망 3%로 낮춰 위기관리에 진력

- 중소기업 수출액 4년 만에 하락세

- 국민 70% “경제 계속 나빠질 것”