국립문화재연구소, 2006년 기초조사 시작해 지난해 완료

‘조선왕조실록 밀랍본 복원기술 연구 종합보고서’ 발간

[천지일보=박선혜 기자] 국가는 역사책을 편찬하는 방법에 따라 ‘전조사(前朝史)’와 ‘실록(實錄)’ ‘통사(通史)’로 책을 구분한다. 전조사는 한 왕조가 멸망한 뒤에 다음 왕조에서 이전 왕조의 전체 역사를 정리한 것이고, 실록은 왕이 죽은 후에 다음 대에서 전임 왕 때의 역사를 정리한 책이다. 그리고 통사는 여러 왕조의 역사를 한꺼번에 정리해 놓았다.

우리는 대부분 전조사나 통사보다는 ‘실록’이란 말이 익숙하다. 이는 ‘조선왕조실록’이 1996년에 유네스코 세계기록유산으로 등재된 것도 이유라면 이유다.

조선왕조실록은 조선 태조로부터 철종에 이르기까지 25대에 이르는 472년간의 역사를 연월일 순서에 따라 편년체(編年體)로 기록한 책이다.

실록은 조선왕조뿐만 아니라 중국, 일본, 월남에도 있었다. 당쟁 등의 정치적인 이유로 수정하거나 개수(改修, 원래 것을 전면 개찬함)·보궐(補闕, 빠진 것을 채워 넣고 틀린 것을 고침)할 수도 있었다.

국립문화재연구소는 손상된 조선왕조실록 밀랍본(蜜蠟本)의 보존과 복원을 위한 기술 개발했다. 2006년에 기초조사를 시작해 2013년에 개발 완료했다. 또한 최근에는 그 결과를 ‘조선왕조실록 밀랍본 복원기술 연구 종합보고서’로 발간했다.

조선왕조실록 밀랍본(정족산사고본 일부, 475책)은 한지 표면에 벌집에서 추출한 밀랍을 입힌 것이다. 과거에 방충, 방습 등의 효과를 목적으로 중요 기록물의 보존을 위해 제작된 것으로 추정되나 밀랍의 손상으로 일부 실록이 심각하게 훼손된 사실이 밝혀지면서 보존과 복원에 관한 문제가 국가적 과제로 대두됐다.

이번에 발간된 보고서는 국립문화재연구소에서 2006년부터 2013년까지 추진한 ‘조선왕조실록 밀랍본 복원기술 연구’ 사업의 성과를 종합 정리한 것으로, 손상 밀랍본의 상태진단에서부터 원료와 제작기술 분석, 손상원인 규명, 복원을 위한 기술 개발까지의 과정을 상세히 담았다.

이러한 종합적 연구는 지류(紙類) 문화재 보존 분야에서 처음 시도됐다. 단편적 조사연구의 한계를 넘어선 독보적 연구 성과로 의미가 크다.

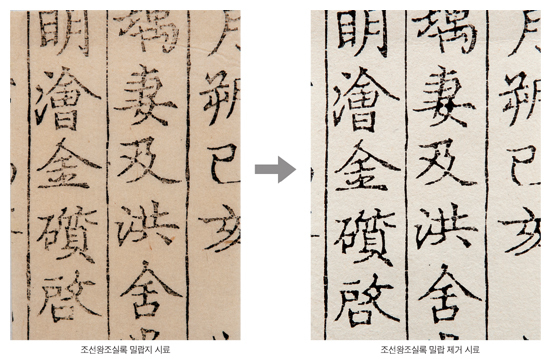

특히 문화재연구소는 밀랍본 복원을 위한 핵심기술인 ‘밀랍제거 기술’을 확보했는데, 이는 초임계 유체추출법(supercritical fluid extraction, SFE)으로 훼손 밀랍본에서 종이와 먹의 손상 없이 밀랍만 안전하게 제거할 수 있는 첨단기술이다.

발간된 보고서는 소장처인 서울대학교 규장각한국학연구원 등 관련 기관에 제공되며, 앞으로 밀랍본의 보존복원 방안 수립을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.

한편 오늘날 실록은 많은 곳에서 번역된 것을 쉽게 접할 수 있다. 하지만 국역에 오역(誤譯)이 너무 많아 조속한 시일 내에 교정·보완해야 한다는 게 학자들의 생각이다. 또한 전산화 작업 된 실록은 어디서든 검색만으로 쉽게 읽을 수 있지만, 실록을 읽지 않고 번역에 의존한다는 것에서 깊은 연구에는 도움을 주지 못한다는 지적도 있다.