상위 10%, 토지 58.6% 점유

“법인, 부동산 투기 자제해야”

[천지일보=이우혁 기자] 지난해 땅값 상승률이 물가 상승률의 13배에 달하고, 토지소유자 상위 10%가 총면적의 58%를 가지고 있는 등 토지 소유 불평등이 심화했다는 연구 결과가 나왔다.

25일 업계에 따르면 토지자유연구소(토지+자유연구소)는 국토교통부 통계를 바탕으로 ‘2020년 토지 소유 현황 분석’ 보고서를 발표했다.

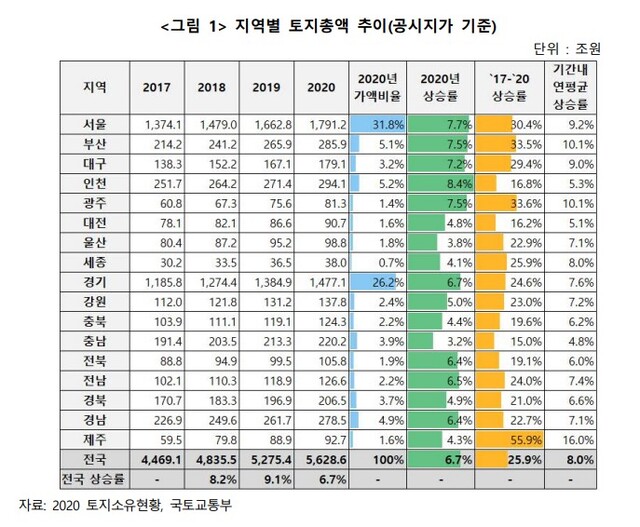

지난해 대한민국 토지총액이 5628조 6000억원으로, 한국은행 통계를 기준으로 한 시가 9679조 4000억원의 58.2% 수준이며, 이 중 수도권은 전체 땅값의 63.3%를 차지했다고 보고서는 분석했다.

지난해 땅값 상승률은 6.7%로 같은 시기 소비자물가상승률 0.5%보다 13배 높았다. 지역별로는 인천이 8.4%로 가장 많이 올랐고, 이어 서울 7.7%, 부산 7.5%, 광주 7.5% 경기 6.7% 등 순이었다.

또 최근 3년간 토지총액의 연평균상승률은 8.0%로, 같은 기간 물가 상승률보다 10배가량 높았다. 가장 크게 오른 지역은 제주로 55.9% 올랐고, 광주가 33.6%, 부산이 33.5%, 서울이 30.4%, 대구가 20.4% 등 높게 올랐다.

![[천지일보=남승우 기자] 정부의 대출 규제 강화와 기준금리 추가 인상에도 불구하고 수도권 아파트값 상승세가 여전하다. 한국부동산원에 따르면 9월 첫째 주(6일 기준) 수도권(서울·경기·인천)의 아파트 매매 가격이 0.40% 올라 4주 연속 같은 수준을 기록했다. 수도권 아파트값은 지난달 중순부터 8주 연속 최고 상승률 기록 중이다. 사진은 11일 오후 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 아파트 단지의 모습. ⓒ천지일보 2021.9.11](https://cdn.newscj.com/news/photo/202109/759674_775320_5112.jpg)

◆개인·법인의 토지 소유 불균형 ‘심화’

보고서는 최상위층의 토지 소유 점유율이 증가하는 현상이 개인·법인 모두에게 나타나고 있으며, 토지를 소유한 61.2%의 세대 중 상위 10%가 58.6%의 가액을 소유하고 있다고 밝혔다.

토지를 소유하고 있는 세대는 전체의 61.2%이며, 평균 가액을 살펴보면 ▲하위 39%는 0원 ▲하위 39~70%는 1억원 미만 ▲상위 27~30% 2억원 ▲상위 21% 3억원 ▲상위 6% 5억원 이상 ▲상위 2% 10억원 이상으로 나타났다. 상위 1000세대가 소유한 토지는 세대당 평균 837억원이다.

보고서는 “지난해 토지 소유 불평등을 나타내는 지니계수가 0.811로 높았다”며 “국민의 40%는 토지를 소유하지 못했고, 이에서 발생하는 임대소득과 자본이 불평등을 악화시킬 것”이라고 지적했다. 지니계수에선 0에서 1에 가까울수록 불평등함을 의미한다.

또 지난해 기준 23만 6135개의 법인이 토지를 소유했으며 이중 상위 1%(2361개) 법인이 전체 면적의 75.1%를 소유한 것으로 조사됐다. 용도별 토지 가액은 주거지역 44.3%, 상업지역 20.1%, 공업지역 17.4% 등으로 조사됐다.

특히 법인이 소유한 주거지역의 가액은 지난 2017년 349조원에서 616조원으로 급증했다. 보고서는 “같은 기간 연평균 상승률이 20%이고 면적 상승률이 3.2%인 점을 볼 때, 법인 소유 주거지역의 가액 증가는 면적이 늘어난 것이 아닌 가격이 오름에 따른 것”이라고 강조했다.

이어 “법인이 생산 목적이 아닌 투기 목적으로 토지를 매입하고 있는 것으로 추측된다”면서 “이를 예방할 제도적 장치 마련이 필요하다”고 말했다.

◆“법인의 부동산 투기, 제도적 유인책 필요”

보고서는 법인의 토지점유율이 증가하고 있는데, 국내 법인은 OECD 국가들에 비해 비정상적으로 큰 비용을 토지매입에 사용하고 있다고 지적했다.

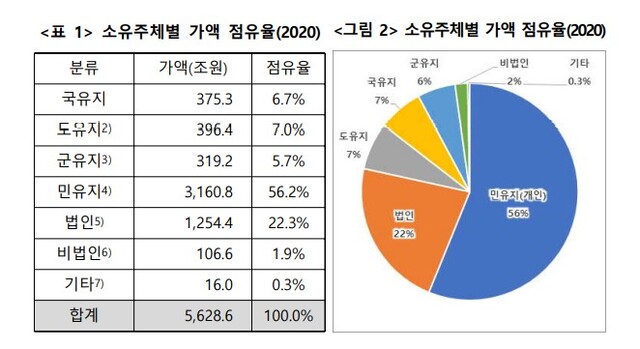

주체별 토지 소유 현황을 보면 개인 소유인 민유지가 56.2%를 차지했고, 나머지는 법인(22.3%)이나 국유지(6.7%), 도유지(7.0%), 군유지(5.7%) 등이었다. 단, 한국토지주택공사(LH) 등이 소유한 토지도 법인 토지로 보기 때문에, 이를 국유지로 환산하면 국가가 소유한 토지는 더 늘어날 전망이다.

보고서는 개인의 토지 점유율은 줄어드는 반면 법인 등의 토지매입 규모가 증가하는 부분을 두고 “국내 법인이 부동산 투기에 많은 자금을 쓰고 있다”면서 “법인이 지대추구가 아닌 생산적인 곳에 자금을 투자할 수 있도록 제도적 유인이 필요하다”고 강조했다.