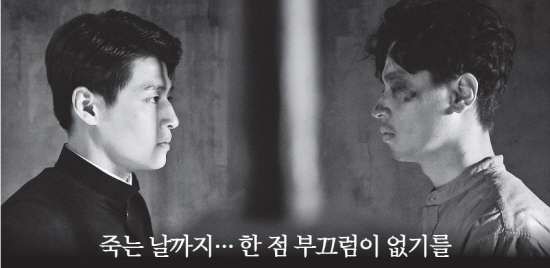

윤동주-송몽규, 엇갈린 운명

흑백으로 담아 배우에 더 집중

북간도 사투리 훌륭하게 소화

[천지일보=이혜림 기자] “죽는 날까지 하늘을 우러러 / 한 점 부끄럼이 없기를, / 잎새에 이는 바람에도 / 나는 괴로워했다 / 별을 노래하는 마음으로 / 모든 죽어가는 것을 사랑해야지 / 그리고 나한테 주어진 길을 / 걸어가야겠다. / 오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다.” -윤동주의 ‘서시’-

이름도, 언어도, 꿈도 모든 것이 허락되지 않았던 일제강점기. 암흑 같은 그 시대 유난히 밝고 빛났던 시인 윤동주 (강하늘 분)와 독립 운동가 송몽규(박 정민 분)의 이야기가 스크린에서 공개된다.

그저 시를 쓰는 것이 좋아 시인이 되고 싶었지만 결국 시인이 되지 못했던 윤동주. 조국의 언어로 생전 시집 한권 출판하지 못했던 그의 울분. 그의 곁엔 항상 한집에서 같이 태어나고 자란 사촌 송몽규가 있었다.

“너는 시를 계속 써라. 총은 내가 들꺼이니.”

사실 윤동주와 송몽규는 각각 산문과 시를 좋아하는 문학소년이다. 함께 명동소학 교에 입학하고, ‘새명동’ 잡지를 만들고, 은진중학교로 진학하고 늘 같은 길을 걸어 왔던 둘을 세상은 가만두지 않았다.

일제의 계속되는 탄압에 송몽규는 독립운동을 꿈꾸기 시작한다. 반면 내성적인 윤동주는 그저 시를 쓰며 일제의 요시찰 인물로 감시당하는 송몽규를 걱정한다.

한번 마음먹은 송몽규의 독립운동에 대한 불씨는 사그라지기 힘들었다. 둘은 점점 더 고삐를 조이는 일제를 피해 일본 유학길에 오른다. 윤동주는 창씨개명을 할 바에야 혼란스러운 나라를 떠나 일본에 가서 문학을 전문적으로 배워보자는 생각이었다. 반면 송몽규는 일본 유학생들을 모아 조선의 해방을 위한 독립운동을 벌이려는 것이 목적이었다.

일본으로 건너간 둘은 가는 길이 확연히 갈라진다. 독립운동에 더욱 매진한 송몽규는 절망적인 순간에도 시를 쓰며 비극을 아파하는 윤동주를 마뜩잖아 한다. 그렇게 영원할 것만 같았던 둘의 우정은 금이 가고, 갈등은 점점 깊어진다.

영화는 화려한 색채를 빼고 흑백으로 제작됐다. 이준익 감독은 윤동주 시인과 송몽규 선생의 흑백사진을 보고 흑백으로 촬영해야겠다고 생각했다. 흑백 촬영은 컬러에 비해 배우에게만 오롯이 집중된다는 장점이 있어 관객들에게 두 사람의 청춘 시절을 현실적으로 나타낼 수 있었다.

작품의 완성도를 높인 것은 무엇보다도 두 배우의 연기력이다. 드라마 ‘미생’, 영화 ‘쎄시봉’ ‘스물’ 등을 통해 연기력을 입증한 배우 강하늘은 순수하고 수줍지만 질투할 줄도 아는 청년 윤동주로 분했다. 그는 영화를 위해 다이어트를 하고 삭발을 감행하며 윤동주 시인과 가까워지려고 노력했다.

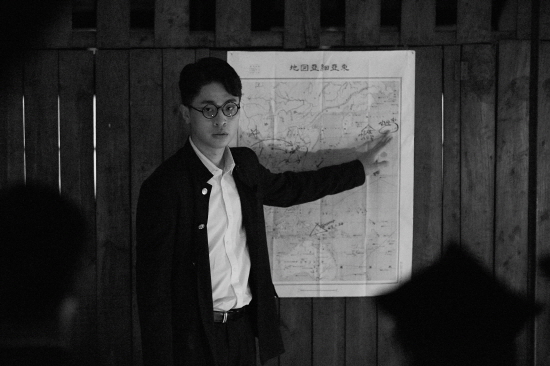

또 영화 ‘파수꾼’에서 강렬한 인상을 남긴 배우 박정민은 송몽규 역을 맡았다. 이준익 감독이 “박정민이 가지고 있는 매력이 송몽규와 일치했다”고 입이 닳도록 칭찬했을 만큼 그의 연기 내공은 튼튼했다. 그는 북간도에 있는 시인 윤동주와 송몽규 선생의 생가, 묘소를 다녀오며 극 중 캐릭터를 이해하려고 노력했다.

두 배우의 북간도 사투리도 인상적이다. 강하늘과 박정민은 익숙하지 않아 자칫 어색할 수 있는 북간도 사투리를 훌륭하게 소화했다. 박정민은 일본에서 유학생을 모아 놓고 연설하는 장면에서 감정선을 살려 북간도 사투리를 구사했다.

여기에 강하늘이 ‘시’를 나래이션처럼 들려줘 시와 영화가 조화롭게 어우러졌다. 특별한 기교를 넣기보다 최대한 담담하고 진실한 감정으로 낭독에 임했다는 게 강하늘의 설명이다.

두 청춘의 안타까운 삶을 그려 진한 여운 을 남기는 영화 ‘동주’는 오는 18일 개봉.

- [포토] ‘동주’ 강하늘 “온 국민이 사랑하는 시인 연기 중압감 심해”

- [포토] ‘동주’ 박정민, 독립운동가 송몽규 연기

- [포토] ‘동주’ 강하늘 “윤동주 닮으려고 필체까지 연구”

- [포토] ‘동주’ 박정민, 눈물 ‘왈칵’

- [영화한조각] 풋풋한 첫사랑의 추억을 소환한다… 영화 ‘순정’

- [영화한조각] 유쾌·상쾌·통쾌 3박자 모두 잡았다… 영화 ‘검사외전’

- [영화한조각] 팬더 인생 최대 미션이 주어졌다… 영화 ‘쿵푸팬더3’

- [영화한조각] 낯선 땅 파리에서 아내 찾아 헤매다… 영화 ‘파리의 한국 남자’

- [영화한조각] 모든 소리를 듣는 로봇과 딸 찾는 아버지의 동행, 영화 ‘로봇, 소리’

- [영화한조각] 세상을 바꾼 천재를 재해석했다… 영화 ‘스티브 잡스’

- [영화한조각] 세 커플의 세 가지 사랑이야기… 영화 ‘좋아해줘’를 좋아해줘

- [포토] 영화 ‘동주’ CGV씨네라이브러리 관객과의 대화

- [영화한조각] 평범함을 거부한다… 유쾌·발랄·엽기적인 히어로 영화 ‘데드풀’

- [영화人을만나다] 시와 청춘과 영화와 강하늘