‘옛 편지 속으로, 간찰을 들여다보다’ 고문헌 전시

[천지일보=이현정 기자] “조정에 흉한 상소가 가득하여 매우 음울하고 참혹하니, 고금 천하에 어디 이처럼 흉악하고 반역하는 심보를 가진 사람이 있단 말입니까? 분통이 터져 나도 모르게 머리털이 곤두서서 관이 찢어질 정도였습니다.”

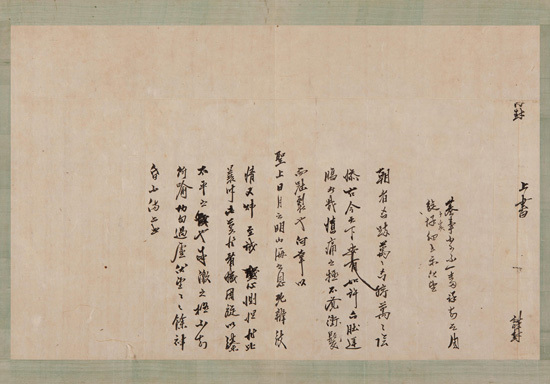

이 편지는 ‘정종대왕어필간첩(正宗大王御筆簡帖)’ 중 일부분이다.

정조(正祖, 1752-1800)가 세손시절인 1772년에 외조부 홍봉한(洪鳳漢, 1713-1778)에게 보낸 편지로 외조부 홍봉한과 정순왕후의 오라비 김귀주로 대표되는 두 외착 간 갈등이 정점을 이룬 영조 때 김귀주가 직접 홍봉한을 공격하는 상소를 올린 것에 대해 정조가 분노해 쓴 내용으로 이루어졌다.

예의 바르고 격식을 갖춰야 하는 왕실사람들을 비롯해 우리 조상의 옛 편지는 과연 어떤 내용들이 가득할까.

국립중앙도서관(관장 임원선)은 11월 1일부터 12월 31일까지 고전운영실에서 ‘옛 편지 속으로, 간찰을 들여다보다’ 전시를 진행한다.

이번 전시는 정조의 세손시절 외조부에게 보낸 편지를 최초로 공개한다.

정조 세손시절 편지와 함께 22종에 달하는 조선후기의 다양한 간찰이 전시됐다.

조선시대 편지는 개인 간 안부와 소식을 전하는 가장 일반적인 소통 방법이자 학문을 토론하는 매개역할을 했다.

조선시대 당시 편지는 간찰(簡札), 척독(尺牘), 서간(書簡), 서한(書翰) 등으로도 불렸다. 순한글이나 한자를 섞어 기록한 편지는 언간(諺簡), 언간독(諺簡牘), 내간(內簡), 글월이라고 일컬었다.

본 전시에서 집중적으로 살펴보는 ‘간찰’은 발신인(發信人), 수신인(受信人), 용건(用件)의 구성요소를 갖는다. 또 수신인과의 관계에 따라 적절한 예법을 고려해야 하는 특징이 있다.

특히 편지를 통해 글쓴이의 삶과 사상은 물론 그 시대의 문화를 엿볼 수 있는 사료가 돼 대서사를 보는 듯 한 느낌을 주기도 한다.

국립중앙도서관은 “최초로 공개하는 정조의 세손시절 편지를 비롯해 조선후기 학자들의 편지와 서민들의 한글편지, 편지쓰기 교본인 서식집 등의 옛 편지 전시를 통해 선현의 일상생활과 생각을 들여다보는 자리가 될 것”이라 설명했다.

자세한 전시목록은 국립중앙도서관 홈페이지(www.nl.go.kr/nl/antique/list.jsp)에서 확인할 수 있다. ‘옛 편지 속으로, 간찰을 들여다보다’는 오는 12월 31일까지 국립중앙도서관 고전운영실에서 전시한다.

- ‘종교’ 속 숨은 이야기… 천지일보 이상면 대표이사 ‘종교특강’

- 더 이상의 쓰리퍼팅은 없다! ‘보이스캐디 퍼팅’

- 에듀윌 ‘공인중개사 2014 합격전략’ 대구‧부산 순회특강

- 미남과 맹수 포옹 “어떤 느낌일까… 이러다 배고프면?”

- 野 “통진당 해산청구, 헌법재판소 현명한 판단 기대”

- 정식품 ‘2013년 혜춘장학회 장학금 수여식’ 개최

- [속보] “통진당 주도세력은 북한 추종세력”

- [속보] “통진당, 국회를 혁명의 교두보로 생각”

- 영집궁시박물관 ‘길 위의 인문학-최종병기 활’ 프로그램 운영

- 고려청자, 최적의 환경에서 그 빛을 발하다

- 韓의 다양한 정신문화가 한자리에

- 국립중앙박물관, 고려 향로展 개최