서울시, 위안부 피해자 사례집 발간

[천지일보=이혜림 기자] 1912년 12월 15일 평안남도 남포시에서 태어난 박영심 할머니는 집이 가난해 학교도 가지 못하고 14살에 양복점에 가서 식모로 일했다. 1938년 3월께 일본 순사는 박영심 할머니와 친구를 강제로 평양에 압송했다. 일제가 조선의 ‘처녀공출’이었다.

중국 남경으로 끌려간 박영심 할머니는 일본군 병영에서 500m 떨어진 긴스이루 위안소에 20명의 조선인 여성들과 만났다.

“일본군은 하루에 30명 정도 왔어. 저항하면 다락방으로 끌려가서 발가벗겨진 채 매를 맞았지. 일본병(兵을) 상대하는 하루하루는 인간의 생활이 아니었지. 하루라도 빨리 도망가고 싶었지만 감시는 엄혹했지.”

지옥 같은 긴스이루에서 3년 넘게 지낸 박영심 할머니는 버마 랑군을 거쳐 라시오 위안소로 이동한다. 2년 후 최전선 지대인 송산으로 끌려간 박영심 할머니는 매일 수많은 폭탄과 포탄이 날아와 언제 죽을지 모르는 처지에서 하루 3~40명의 군인을 상대해야 했다.

박영심 할머니는 “거칠어질 대로 거칠어진 놈들이 술까지 먹고 달려들어 그때의 고통이란 이루 말할 수 없는 것”이라며 “‘위안부’ 중 4명만 살아남고 나머지는 모두 병 걸려 죽고 폭격에 맞아 죽었다”고 말했다.

1944년 9월 7일 중국군의 반격을 받고 라모수비대는 전멸했고 당시 만삭의 임신 상태인 박영심 할머니는 도망 나와 중국군에 의해 쿤밍의 포로수용소로 갔다. 거기서 일본 패잔병들과 함께 7개월가량 잡혀 있었다.

1946년 2월 고향으로 돌아온 박영심 할머니는 자신과 같이 끌려가 갖은 고역 끝에 이국땅에서 무주고혼이 된 수천 명의 조선 여성들을 생각하며, 위안부 문제를 세상에 알리기 위해 많은 노력을 하다가 2006년 8월 7일 평양에서 별세했다.

할머니의 고통은 평생 계속됐다. 2000년 12월 여성국제법정에 참가하기 위해 일본 도쿄에 갔으나 숙소의 방에서 목욕가운을 보고 과거 위안소에서 입었던 일본의 기모노가 생각나 먹는 일도, 말하는 일도 할 수 없었다.

2003년 11월에는 “내가 어떤 곳에 끌려갔는지 알고 싶다”며 자신이 ‘위안부’ 생활을 강요받았던 중국 난징과 송산을 답사하였다. 위안소로 사용됐던 곳에서 박영심 할머니는 “괴로워서 가슴이 짓눌리는 것 같다”고 토로했다.

박영심 할머니와 같은 일본군 ‘위안부’ 피해자 10인의 생생한 증언을 담은 사례집이 발간됐다.

서울시가 서울대학교 인권센터와 함께 ‘문서와 사진, 증언으로 보는 ‘위안부’ 이야기(위안부 이야기)‘를 발간했다고 밝혔다. 이는 시가 올해부터 추진하고 있는 ‘일본군 위안부 기록물 관리 사업’의 하나다.

1991년 8월 고(故) 김학순 할머니가 국내에서 처음으로 ‘위안부’ 피해를 증언한 이후 지난 26년간 피해자들의 증언을 담은 서적은 몇 차례 발간된 적 있지만, 증언과 근거자료를 접목해 입체적으로 분석한 사례집은 국내에서 처음이다. 서울시는 “‘위안부’ 실태를 보다 명확히 증명해내는 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

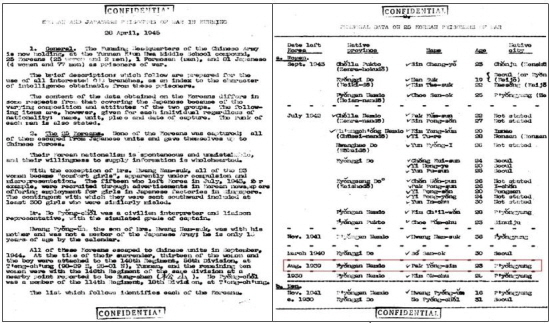

이들은 지난 7~8월 미국 국립문서기록관리청(NARA)과 태국 현지를 방문, 방대한 자료 가운데 ‘위안부’ 관련 자료를 찾기 위한 발굴 조사를 펼쳤다. 그 결과 미·중 연합군 공문서, 포로심문 자료, 스틸사진, 지도 등 가치 있는 자료들을 발견하는 데 성공했다.

시는 “그동안 ‘위안부’ 연구에 있어 일본 정부‧군 공문서를 활용하는 경우가 압도적으로 높았던 상황에서 이번에 발견한 미국 및 연합국 생산자료는 ‘위안부’ 실태에 대한 새로운 관점의 역사 사료로서 중요한 의미가 있다”며 “이번에 새롭게 발굴한 자료는 물론 기존 학계에서 소개됐지만 잘 알려지지 않았던 자료들까지 다양한 자료를 분석해 담았다”고 설명했다.

실제로 미국 NARA에서 발굴한 쿤밍 포로심문 보고서를 보면, 포로수용소에는 조선인 25명(여성 23명, 남성 2명)이 구속됐는데 조선인 가운데 10명은 송산 지역의 위안소에서 체포된 ‘위안부’들이었으며, 13명은 등충의 위안소에 있었던 ‘위안부’들이었다. 쿤밍 포로심문 보고서의 포로 명단 가운데 박영심의 이름이 명확히 표기돼 있다.

사례집에는 김소란(가명, 필리핀), 김순악(중국·내몽고 장가구), 박영심(중국 남경, 운남), 문옥주(중국 동안·버마), 배봉기(일본 오키나와), 김복동(싱가포르·인도네시아) 등 10명의 이야기가 담겨 있다.

‘위안부 이야기’는 비매품으로 서울시는 추후 국공립도서관을 중심으로 배포해 시민들이 열람할 수 있도록 할 방침이다.