좀처럼 끝나지 않는 캐즘에

美 ESS 시장 공략 ‘전속력’

LG·삼성 ‘RE+2025’ 참가해

ESS용 신제품 배터리 공개

SK온도 생산라인 일부 전환

미국 대중 관세 증가 이익도

◆새롭게 떠오르는 먹거리 ESS

ESS는 남는 에너지를 저장한 뒤 필요한 곳에 전력을 보내주는 저장장치다. 원하는 시간에 전력을 생산하기 어려운 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있다. IRA 종료로 전기차 시장 위축이 예상되는 가운데 ESS 시장은 노후 전력망 교체 수요와 재생에너지 확대, 데이터센터 건설 등으로 호황이 기대된다.

◆배터리3사, 신제품 개발과 생산 확대 총력

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 주요 배터리 기업들은 ESS용 배터리 신제품을 공개하거나 미국 현지 생산라인을 ESS로 전환하는 등 ESS용 배터리 생산량을 확대하고 있다. 미국이 중국산 배터리에 대한 관세 장벽을 대폭 높인 점도 국내 배터리 업계에 반사이익으로 작용할 것으로 보인다.

[천지일보=이재빈 기자] 전기차 캐즘(Chasm, 일시적 수요 감소)의 장기화와 더불어 미국 인플레이션 감축법(IRA) 전기차 보조금 종료가 한 달 앞으로 다가왔다. 이에 대응하기 위해 국내 주요 배터리업체들은 새로운 먹거리로 떠오른 에너지저장장치(ESS) 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)는 ESS용 배터리 신제품을 공개하거나 미국 현지 생산라인을 ESS로 전환하는 등 ESS용 배터리 생산량을 확대하고 있다.

ESS는 남는 에너지를 저장한 뒤 필요한 곳에 전력을 보내주는 저장장치다. 원하는 시간에 전력을 생산하기 어려운 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있다.

특히 ESS는 전기차와 달리 에너지 밀도보다 안전성과 가격 경쟁력이 우선되기 때문에 리튬인산철(LFP) 배터리의 수요가 확대됐다. LFP를 활용한 배터리는 삼원계보다 원재료 값이 30% 저렴하고 발화 위험도 낮다. 낮은 에너지 밀도가 단점이지만 ESS는 공간 제약이 덜해 크게 문제가 되지 않는다.

IRA 종료로 전기차 시장 위축이 예상되는 반면 ESS 시장은 노후 전력망 교체 수요와 재생에너지 확대, 데이터센터 건설 등으로 호황이 기대된다.

시장조사업체 모르도르 인텔리전스는 미국 ESS 시장이 올해 36억 8000만 달러에서 2030년 50억 9000만 달러로 성장, 연평균 6.7%의 성장을 기록할 것으로 내다봤다. 블룸버그NEF는 세계적인 ESS 설치 규모가 2023년 44GWh에서 오는 2030년 508GWh까지 약 10배 증가할 것으로 예상했다.

SNE리서치는 ‘2024 글로벌 ESS 시장 전망(~2035년)’ 보고서를 통해 ESS 시장 규모는 235GWh로 전년 대비 27% 성장할 전망이다. 에너지경제연구원은 글로벌 ESS 설치 규모가 지난 2023년 44GWh에서 오는 2030년 508GWh로 10배 이상 확대될 것으로 전망하고 있다.

향후 신재생에너지 보급률이 높아지면서 ESS 수요는 더 늘어난다는 게 업계 분석이다.

전기차 캐즘으로 시름 중인 국내 배터리 업계는 마른 가뭄의 단비와도 같은 ESS 시장 공략을 위해 신제품 개발에 열을 올리고 있다. 기존 대비 용량과 안정성을 대폭 강화한 신제품을 내놓으면서 유럽 및 북미 시장에서 발을 넓혀나가고 있다.

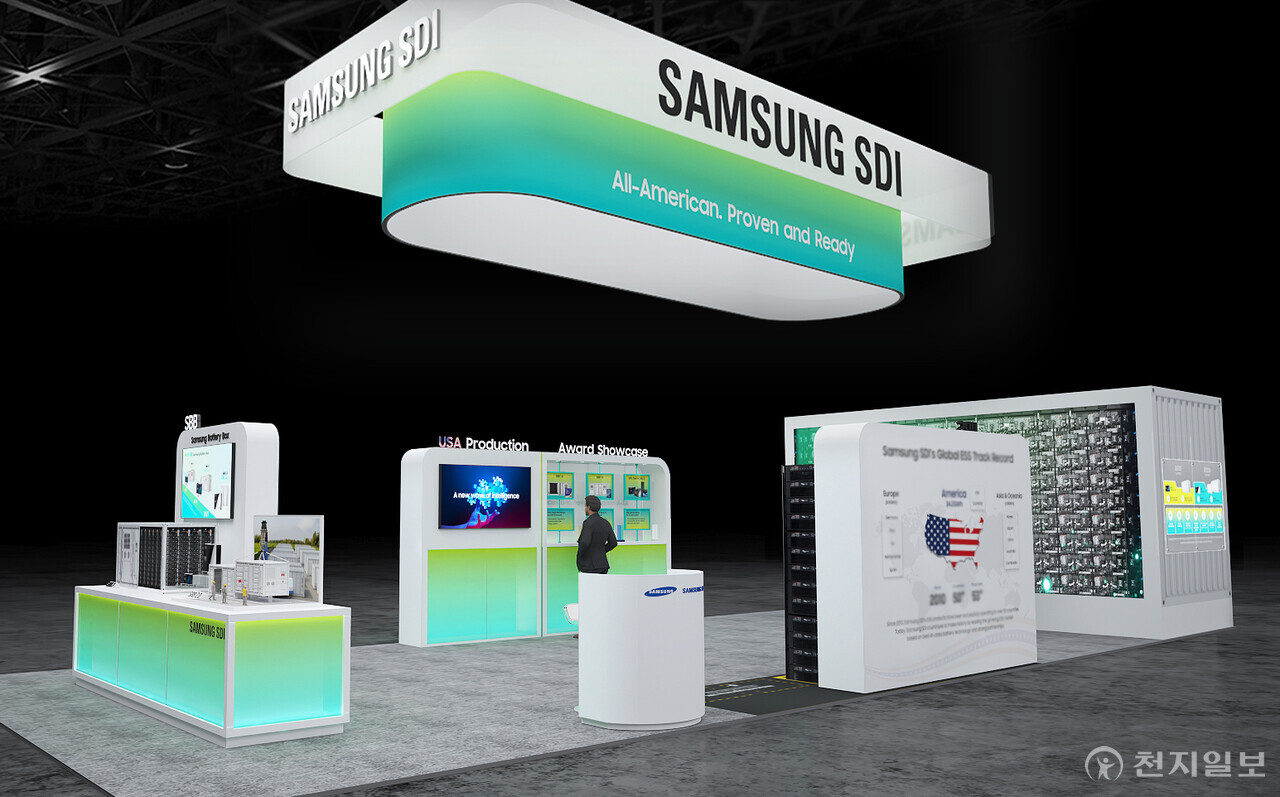

LG에너지솔루션과 삼성SDI는 오는 8일부터 11일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 청정에너지 전시회 ‘RE+2025’에서 ESS 신제품을 선보인다.

LG에너지솔루션은 각형 ESS용 LFP 배터리를 처음 선보인다. 각형 배터리는 알루미늄 사각캔에 전극을 담아 외부 충격에 강하고 안전성이 높다. 현재 미국 현지에서는 파우치형 ESS용 LFP 배터리만 생산 중인데, 파우치형은 각형보다 가볍고 열관리가 용이하다.

김형식 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장 상무는 “LG에너지솔루션은 이번 RE+2025를 통해 업계 최초로 북미 현지 LFP 생산 체계를 선보였다”며 “앞으로도 파우치형과 각형 등 다양한 폼팩터를 갖춘 경쟁력을 기반으로 북미 시장에서 최초, 최고의 기록을 써 내려갈 것”이라고 말했다.

삼성SDI는 LFP 기반 ‘삼성 배터리 박스(SBB) 2.0’을 처음 공개한다. 기존 니켈코발트알루미늄(NCA) 기반 SBB 1.0, 1.5 대비 가격 경쟁력을 높인 제품으로 최신 업그레이드형 NCA 배터리 ‘SBB 1.7’도 함께 전시한다. 삼원계와 LFP를 아우르는 ESS 배터리 라인업으로 북미 시장을 공략하겠다는 구상이다.

고용량 모델 SBB 1.7은 기존 대비 에너지 밀도를 17% 높였고, SBB 2.0은 LFP 셀을 처음 적용한 것이 특징이다. 가격 경쟁력은 물론 장수명과 안전성을 동시에 강화했다. 자사 수명 예측 알고리즘과 함침식 소화 기술(EDI)을 적용해 화재 안정성까지 끌어올렸다.

삼성SDI 관계자는 “가파르게 성장하고 있는 미국 시장을 겨냥한 현지 맞춤형 ESS용 배터리 신제품과 혁신 기술을 공개할 것”이라며 “고성능과 고효율을 겸비한 ESS용 배터리로 미국 시장 공략을 가속화할 것”이라고 말했다.

![최주선 삼성SDI 사장이 5일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 '인터배터리 2025'에서 기자들과 만나 질문에 답변하고 있다. (사진: 공동취재단]](https://cdn.newscj.com/news/photo/202509/3313683_3389759_5837.jpg)

SK온은 지난달 27~29일 부산 벡스코에서 열린 ‘2025 기후산업국제박람회’에서 ESS용 LFP 배터리 모형을 선보였다.

국내 배터리 3사는 미국 현지 생산라인도 일부 ESS용으로 개편하며 생산체계 구축을 서두르고 있다.

LG에너지솔루션은 지난 5월 미시간 홀랜드 공장에 ESS 생산체계를 구축해 가장 먼저 현지 생산을 시작했다. 이를 바탕으로 6월 말 기준 북미에서 50GW가 넘는 수주를 확보했으며, 최근에는 약 43억 달러(한화 약 6조원) 규모의 LFP 공급 계약도 체결했다. 업계에서는 고객사를 테슬라로 추정한다.

삼성SDI는 미국 내 ESS 생산라인 확보에 나서 연내 가동을 목표로 하고 있다. 삼성SDI는 지난해 말 ESS 전담 조직인 ‘ESS 비즈니스팀’을 신설한 바 있다.

삼성SDI는 올해 초 CES 혁신상을 받은 이후 ESS 전용 포트폴리오를 빠르게 확장하고 있다. GM·스텔란티스 합작 인디애나 공장의 기존 삼원계 라인을 LFP 생산으로 전환하는 방안까지 검토, 미국 현지화를 본격화한다.

SK온은 조지아 단독공장 ‘SK배터리 아메리카’의 전기차용 라인 일부를 ESS 생산으로 전환하기로 했다. 전기차 배터리는 합작 공장에서 맡기고 단독 공장은 ESS 중심으로 효율성을 높이는 전략이다. SK온은 4일 미국 콜로라도주에 본사를 둔 재생에너지 기업 ‘플랫아이언 에너지 개발(Flatiron Energy Development)‘과 1기가와트시(GWh) 규모의 ESS 공급 계약을 체결하기도 했다.

특히 SK온은 후발주자 이미지에서 벗어나기 위해 소재 협력부터 기술 개발까지 속도를 내고 있다. 최근 엘앤에프와 북미 지역 LFP 배터리용 양극재 공급 협약을 체결하면서 현지 밸류체인 강화에 나섰다. 공급 물량과 시기를 구체화하고 장기 계약으로 확대해 가격 경쟁력과 공급 안정성을 동시에 확보한다는 구상이다.

아울러 미국이 중국산 배터리에 대한 관세 장벽을 대폭 높인 점도 국내 배터리 업계에 반사이익으로 작용할 것으로 보인다. 업계에선 중국산 각형 LFP 배터리가 시장의 90% 안팎을 차지하는 것으로 보고 있다. 현재 미국은 중국산 ESS용 배터리에 40.9% 관세를 부과하지만 다음해부터는 이를 58.4%까지 올릴 예정이다.