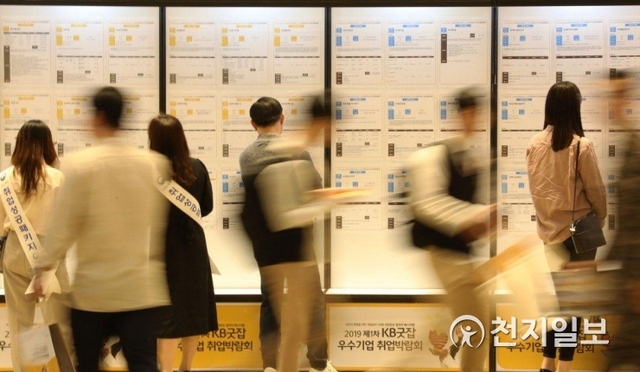

[천지일보=이재빈 기자] 최근 일 또는 구직 활동을 하지 않는, 즉 비경제활동인구(비경활)에 속하는 대졸자가 올해 상반기 400만명을 돌파하며 역대 최대를 기록했다. 정부가 구직 활동을 지원하기 위해 꾸준히 대책을 내놓은 게 무색할 정도다.

최근 전체 비경활 수가 감소세를 보이는 반면, 대졸 이상 비경활은 오히려 증가세다. 특히 청년층은 인구가 줄고 있음에도 비경활이 늘었다. 올해 상반기 15~29세 사이 비경활은 59만 1000명으로, 지난해 같은 기간보다 7000명 늘었다. 범위를 대졸자 이외도 포함해서, 30대까지 늘리면 수치는 더 클 게 당연하다.

청년층의 취업률 저조는 이전부터 꾸준히 화두가 됐고, 정부도 지난해에 이어 지난 5월에도 매칭·직업훈련 등 취업 지원 중심의 청년 경제활동 참여 촉진 대책을 내놨다.

그러나 결과는 심각하다. 우스갯소리로 오죽하면 현재 청년층은 ‘부모 세대보다 가난한 첫 세대’로 불린다. 지난달 ‘2024 고용패널조사 학술대회’에서 발표된 ‘2030 캥거루족의 현황 및 특징’에 따르면, 25~34세 청년 중 부모로부터 경제적으로 독립하지 못한 캥거루족은 지난 2020년 기준 66.0%에 달했다.

무엇이 청년들의 구직 의욕을 꺾었을까. 통계청에 따르면 일이나 구직 활동을 포기한 청년층의 대부분은 구직시장을 떠나기 직전 도소매·사업시설 관리 등 업종에서 주로 일했다. 직업군·종사상 지위 기준으로는 사무직·단순노무직·임시직 비중이 컸다.

일각에선 이 같은 사례가 양질의 일자리 창출이 더딘 상황을 보여줬다는 해석이 있다. 실제로 일과 삶의 균형이 무너지는, 이른바 ‘워라밸 붕괴’나 갑질 등으로 인한 직장인들의 하소연을 쉽게 찾아볼 수 있다. 졸업장이 없으면 취업이 더 어렵다는 분위기에 대학은 일단 졸업했는데, 막상 그렇게 해도 좋은 직장을 다닐 수 있다는 보장이 없다는 얘기다.

과거에야 대졸자가 그리 흔하지 않았지만, 현재는 대폭 늘어난 만큼 변별력도 이전보다 상대적으로 떨어졌기 때문에 대학 졸업장의 의미가 이전보다 적은 건 사실이다. 입시 경쟁을 간신히 뚫고 대학을 나와야 좋은 직장에 들어간다는 말은 옛날보다 힘이 없다. 다만 이로 인한 스펙쌓기는 또 다른 경쟁 과열을 조성했다.

청년들이 이 상황에 얼마나 학을 떼는지는 프리터족(아르바이트만으로 생계를 이어 나가는 사람)의 증가 등 현상도 있겠지만, 가장 극명하게 보여주는 건 ‘그냥 쉬었다’는 청년들의 수가 40만명 가까이 된다는 통계다. 통계청에 따르면 지난 5월 15~29세 청년층 비경활 중 ‘쉬었음’으로 분류된 사람들은 39만 8000명으로 집계됐다.

반면 전문가나 기술이 있는 고학력자는 일자리를 잃어도 비경제활동인구로 빠지지 않고 구직시장에 남아 실업자가 되는 경우가 대부분이었다. 어디까지나 통계기 때문에 실제와 차이가 있겠지만, 이는 청년들이 구직 의욕을 갖고 전문성을 갖출 수 있는 환경이 마련된다면 상황이 나아질 여지는 충분하다는 걸 보여준다.

이를 위해선 물리적인 여건 조성도 중요하겠으나 그보다 더 시급한 건 정신적인 환경의 개선이다. 예시로 우리는 제대로 된 직장을 구하는 게 ‘하늘의 별 따기’ 수준이라는 말을 쉽게 접할 수 있다. 물론 그만큼 양질의 일자리를 찾는 게 쉬운 일은 아니지만, 문제는 이 같은 인식이 연이은 취업 실패와 엮여 포기를 불러일으키곤 한다.

특히 정서의 중요성을 가장 제대로 보여주는 예시로 은둔형 외톨이가 있다. 국무조정실의 ‘2022 청년 삶 실태조사’에 따르면 지난 2022년 기준 은둔 청년의 수는 54만여명으로 집계된다.

이들이 사회에 절망하고 고립을 택한 이유 1위도 취업 실패였다. 많은 기회를 주고 제도가 마련된다 한들 청년들이 여러 이유로 인해 취업에 대한 의욕이 부족하면 제대로 된 효과를 볼 수 없다. 여러 상담 제도를 운영하고 있지만, 정부는 청년 취업 문제를 해결하려면 그들의 마음을 어떻게 보다 실질적으로 살필지 고민해야 한다. 사회 진입 대책 마련과 함께다.

그리고 이는 비단 정부만의 과제가 아니다. 많은 고배를 마시고 지쳤어도 결국 자기 삶의 결과는 자신에게 달린 만큼 더 나은 자신을 만들기 위한 구직 포기 청년들 스스로의 노력도 필요한 시점이다.