스마일마스크 속 감정노동자, 우울증 2~3배 심해

[천지일보=장수경 기자] #S카드회사에서 전화 상담을 하는 장윤미(가명, 여, 28) 씨는 최근 우울증 진단을 받았다. 고객의 언어폭력에 정신적 충격을 받았기 때문이다. 몇 달이 지났지만 여전히 잊히지 않는 고객도 있다.

“내 말 못 알아들어? 귀먹었어?” “네가 사장이야? 알바생 주제에…” 등의 폭언이 여전히 장 씨의 귓가에 맴돌고 있다. 하지만 비슷한 상황이와도 장 씨는 화를 낼 수는 없는 처지다. 감정노동자이기 때문이다.

장 씨는 “고객들이 너무 공격적으로 대한다”며 “삐에로처럼 우리는 웃어야 하지만 속으론 항상 운다. 웃기 위해 ‘인내(忍耐)’라는 단어를 메모지에 적어 모니터에 붙여 놓았다”고 설명했다.

‘내가 웃는 게 웃는 게 아니야’라는 노래가 있다. 언뜻 보기엔 한 노래 가사에 불과하지만, 감정노동자들의 현실을 고스란히 보여주는 말이다.

‘감정노동자’라는 용어는 미국의 사회학자인 앨리 러셀 혹실드 교수에 의해 처음 사용됐다. ‘감정노동 (Emotional Labor)’이란 실제 자신이 느끼는 감정과는 무관하게 직무를 행해야 하는 감정적 노동을 말한다.

한국직업능력개발원에 따르면 아나운서, 검표원, 마술사, 음식관련종사자, 경찰관, 사회복지사 등 서비스직 종이 감정노동자에 포함돼 있다. 이들 직종은 고객들 앞에서 먼저 웃어야 한다는 공통점이 있다. 이렇다 보니 ‘스마일증후군’이라는 단어가 감정노동자들의 꼬리표로 붙어 다니고 있다.

감정노동자의 가장 큰 문제는 ‘우울증’ ‘자살충동’ 등 정신적 스트레스다.

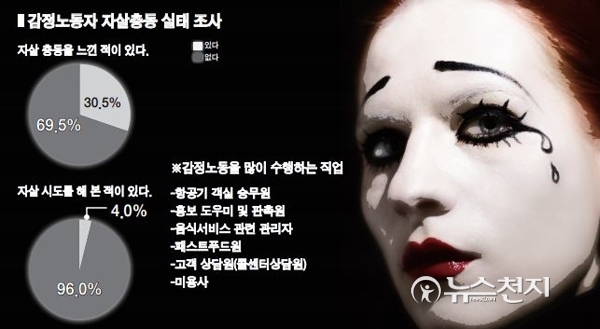

지난해 민주당 한명숙 의원이 감정노동자 2259명을 대상으로 심리상태를 조사한 결과에 따르면 무려 30%가 ‘자살충동’을 경험한 것으로 드러났다. 이는 전체 국민 평균 16%보다 2배 가까이 높은 수치다.

또한 최근 김인아 연세대 보건대학원 교수도 ‘감정노동 실태와 건강영향, 정책방향’ 보고서를 통해 감정노동자들이 겪는 심리적 문제점을 발표했다.

보고서는 2007~2009년 시행된 국민건강영양조사에서 감정노동 정도를 묻는 항목에 응답한 임금 근로자 5771명을 대상으로 우울감과 자살 생각 여부 등을 분석한 것이다.

‘감정을 숨기고 일함’에 대해 ‘매우 그렇다’라고 답한 근로자는 그렇지 않은 근로자에 비해 2주 이상 우울감을 느끼는 확률이 높았고, 남성과 여성이 각각 3.4배, 3.9배 많은 것으로 조사됐다.

최근 1년간 자살을 생각한 비율도 남성은 3.7배, 여성은 2.9배 높았다. 주관적으로 건강 상태가 나쁘다고 생각하는 경우도 감정노동자군에서 남성 2.3배, 여성 3.5배 정도 높았다.

이는 감정노동자들이 고객의 폭언과 성희롱에 무방비로 노출됐을 뿐 아니라 ‘고객이 왕’이라는 분위기 속에서 인내를 강요당하는 것이 정신건강에 영향을 미친다는 것을 보여주고 있다.

유럽은 미래사회 심리적 10대 위험 요인 중 하나로 감정 노동이 포함돼 있다. 감정노동자들이 감정을 파는 대신 죽음을 사고 있다는 이유다. 환한 웃음 뒤에 숨겨진 눈물, 스트레스, 자살 충동 등이 사회적 문제로 이어지는 셈이다.

이 같은 심각성을 인지해 우리나라에서도 지난해 7월 법원이 처음으로 감정노동자의 우울증에 대해 회사의 책임을 인정해 배상하라는 내용의 판결을 내렸다.

전문가들은 감정노동과 작업장 폭력은 독립적으로 대안이 마련돼야 한다고 말했다.

김 교수는 “직무스트레스 관련 내용의 법령화 가능성을 판단한 후 후속 연구를 실시해야 한다”며 “감정노동과 직무 스트레스를 포함한 정신건강 증진 및 관리를 위한 별도 지침도 작성돼야 한다”고 말했다.

작업장 폭력을 해결하는 방안으로는 근로자의 권한을 명시하고, 안전보건공단의 가이드라인을 제정해야 한다고 강조했다.