수학교사에서 예술가로 전향

“사진은 기록 아닌 사유 예술”

금속·AI·민화 결합 창작 실험

예술곳간 통해 지역·세계 잇다

“현대에는 이미지 문해력 필요”

![[천지일보 청주=김홍진 기자] 문상욱 청주예술곳간 관장이 지난달 22일 충북 청주시 모처 근처 식당에서 본지와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ천지일보 2025.11.14.](https://cdn.newscj.com/news/photo/202511/3339715_3422275_3910.jpg)

[천지일보 청주=김홍진 기자] “사진은 단순히 찍는 게 아니라 생각을 담는 일입니다.”

본지가 지난달 22일 충북 청주시 모충동에 위치한 한 작업장에서 만난 문상욱 청주예술곳간 관장은 사진을 ‘사유의 예술’이라고 정의했다. 수학교사로 출발해 뒤늦게 예술의 길에 들어선 그는 30여년간 금속·AI·민화 등 다양한 매체를 넘나들며 사진의 새로운 가능성을 실험해왔다. 지역 작가들의 세계 진출을 이끈 그는 “사진은 기록이 아니라 마음을 비추는 언어”라며 “이미지를 읽는 감각이야말로 현대인의 필수 문해력”이라고 강조했다.

◆수학교사서 예술가로… 늦깎이의 변신

문상욱 관장은 충북 출신으로 어린 시절부터 예술에 관심이 많았다. 하지만 부모의 권유로 안정적인 교직의 길을 택해 수학교사가 됐다. 그는 교단에서 학생들을 가르치며 살아왔지만 마음 속에선 예술인으로 살아보고자 하는 꿈이 자라나고 있었다. 결국 그는 불혹이 넘은 나이에 대학원에 진학해 사진학 석사과정을 밟으며 예술의 길에 본격적으로 들어섰다. 문 관장은 “저는 마음먹은 것은 해낼 때까지 하는 사람”이라며 “아마추어부터 시작해 지금 국제전까지 전시하게 됐다. 이제는 지역 후배 작가들의 길을 터주고 싶은 마음이 가득하다”고 말했다.

◆“사진은 찍는 게 아니라 담는 것”

문상욱 관장은 사진을 단순한 기록이 아닌 ‘사유의 예술’이라 정의한다. 그는 “사진은 유희나 장식이 아니라 자신을 담는 철학의 그릇”이라며 “단순히 찍는 행위에 머물러선 안된다. 내가 누구이고 무엇을 느끼는지 담아야 한다”고 말했다.

그의 작품은 인간과 자연, 문명과 혼돈의 경계를 넘나든다. 그는 “오늘날 기후위기, 핵문제, 인간 소외 등은 자연을 정복 대상으로 본 인간의 오만에서 비롯됐다”며 “자연은 인간과 조화를 이루는 존재이지 극복의 대상이 아니다”라고 강조했다.

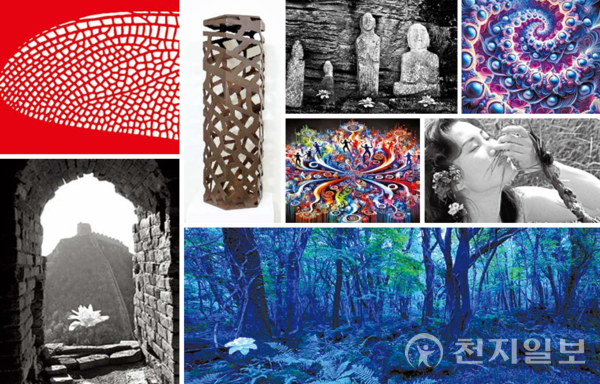

그가 최근 집중하고 있는 주제는 ‘프렉탈 구조(Fractal Structure)’다. 자연 속 반복된 패턴을 통해 질서와 혼돈의 공존을 탐구한다. 잠자리 날개, 은행잎, 구름의 흐름 등 미시적 구조 속에서 세상의 거대한 원리를 찾아내는 작업이다.

그는 “혼란 속에도 질서가 있고 질서 속에도 혼돈이 있다. 그 안에 생명의 리듬이 있다”며 “사진은 단순히 보이는 것을 찍는 기술이 아니라 보이지 않는 세계를 드러내는 언어”라고 말했다.

그에게 사진은 ‘보이는 것을 찍는 기술’이 아니라 ‘보이지 않는 것을 드러내는 언어’다.

◆AI와 금속판… 매체를 넘어선 확장

문상욱 관장은 늘 새로운 매체와 형식을 실현한다. 그는 “이제 사진을 종이에만 인화하는 시대는 지났다”며 “사진은 과학과 예술의 경계 위에 있다. 저는 그 경계를 확장하는 데 관심이 많다”고 말했다.

그는 철판·알루미늄·동판 등 금속 위에 이미지를 새겨 물질의 질감을 표현에 끌어들였다. 때로는 입체적 구조를 만들고 채색을 더해 조각과 사진을 결합한다. 최근에는 인공지능(AI)을 도입해 자신이 촬영한 사진을 학습시켜 프롬프트를 통해 새로운 이미지를 생성하는 시도를 하고 있다.

그는 “AI는 창작의 주체가 아니라 생각을 구현하는 도구일 뿐 예술의 주체는 인간”이라며 “기술이 예술을 대신할 수는 없다. 결국 예술은 마음이 하는 일”이라고 말했다.

그의 작업실 벽에는 ‘카오스(Chaos)’ 연작이 걸려 있다. 금속의 냉기와 빛의 온기가 교차하는 공간에서 그는 오늘도 프레임과 매체의 경계를 허물고 있다.

![[천지일보 청주=김홍진 기자] 지난해 10월 11일 오후 청주시 수동에 마련된 예술곳간 전시장에서 ‘2024 공통분모, 청주의 봄’이란 주제로 작가들의 대화를 하고 있다. 천지DB.](https://cdn.newscj.com/news/photo/202511/3339715_3422278_4839.jpg)

◆지역 예술의 숨 쉴 공간

청주 예술의 거리 중심에 자리한 ‘예술곳간’은 문 관장이 지난 2022년 설립한 사진 중심 갤러리다. 그는 설립 취지에 대해 “청주에는 사진 관련 학과가 없어 현대사진을 배우기 어렵다”며 “예술곳간을 통해 시민이 예술을 가까이 보고 작가들이 자유롭게 전시할 수 있는 장을 만들고 싶었다”고 밝혔다.

예술곳간은 단순한 전시 공간을 넘어 지역·국제 예술 교류의 중심이 되고 있다. 지난 3년간 한·호주 교류전, 한·중 사진전, 청주-난징 국제사진전, 한국·말레이시아 교류전 등을 개최했고 최근에는 헝가리 부다페스트에서 사진전을 열었다. 지역을 넘어 세계로 확장하는 그의 원동력은 무엇일까. 문 관장은 “청주같은 지역에 있는 작가들이 기를 펴고 활발하게 작품 활동을 할 수 있도록 돕고 싶은 마음에 조금 쉴 수도 있는 나이이지만 끊임없이 국제 교류를 하고 있다”며 “행정이 아닌 예술인의 힘으로 예술의 생태계를 만들고 있다”고 전했다.

또 그는 “예술은 개인의 성취보다 공동체의 성장과 연결돼야 한다”며 “후배 작가들에게 전시 기회를 주고 지속 가능한 창작 환경을 만드는 것이 저의 가장 큰 사명”이라고 말했다.

◆헝가리와 호주로… 예술의 세계화

문상욱 관장의 해외 행보는 ‘현장성’과 ‘지속성’으로 요약된다. 헝가리 부다페스트 시립사진미술관 ‘마이마노 하우스(Mai Manó House)’에서 열린 한국·헝가리 국제사진전은 그 성과를 상징한다.

마이마노 하우스는 오스트리아-헝가리 제국 시절 황실 사진가의 작업실을 개조한 시립사진미술관으로 현재 국가 문화유산으로 등재돼 있다.

이번 전시에는 헝가리 사진가 2명, 한국 사진가 5명이 참여했고 개막식에는 VIP 200여명이 참석했다. 전시 기간 6주 동안 유료 관람객이 2000명을 넘어섰고, 현지 사진사학자 2인이 개막식 평론을 통해 작품 세계를 조명했다. 전시는 현지 언론의 주목을 받았고 출품작 전량이 헝가리 국립사진박물관에 영구 소장되며 기록을 남겼다. 특히 문 관장은 “이번 전시전은 관(官)의 지원에서 민간 주도로 옮겨온 건 한 단계 도약”이라고 자평했다. 최근 호주에서도 시드니 한국문화원(Korean Cultural Center Australia) 초청으로 한·호주 예술교류전이 열렸다. 이 전시에는 호주 정상급 사진가 4명, 한국 사진가 3명, 조각가 5명이 함께했다.

◆사진·민화 만남 ‘블루곶자왈 프로젝트’

문 관장은 현재 제주 곶자왈 숲을 주제로 한 ‘블루곶자왈 프로젝트’를 준비 중이다. 사진과 민화를 결합해 생명과 공존의 메시지를 전하는 새로운 실험이다. 그는 이 실험을 통해 “사진에 생명과 한국의 미(美)를 동시에 담아내고 싶다”고 소망을 전했다.

그는 “현대 사회의 문맹자는 이미지를 읽지 못하는 사람”이라며 “앞으로 많은 분들이 이미지를 통해 생각하고 감정을 교류하며 시대를 이해하길 바란다”고 말했다. 이어 “사진은 철학을 담는 그릇이자 존재를 비추는 거울”이라며 “앞으로도 한 장의 사진으로도 인간과 세계의 관계를 이야기할 수 있었으면 좋겠다”고 덧붙였다.