군용철모는 ‘바가지’로, 탄피는 ‘석유 등잔’으로

[천지일보=장수경 기자] 전쟁무기를 생활도구로 바꿔 사용할 수 있을까.

국립민속박물관에서 열리는 ‘쓰레기×사용 설명서’ 특별전이 이에 대한 해답을 알려줬다. 일상 용품부터, 전쟁무기의 재활용까지 보여준 이번 전시는 국립민속박물관이 프랑스 국립유럽지중해문명박물관과 ‘쓰레기’라는 공동 주제로 마련했다.

쓰레기란 ‘못 쓰게 돼 버려지는 물건’을 의미하지만, 우리 주변에서는 오히려 쓸 수 있는 쓰레기를 더 많이 발견할 수 있다. 쓰레기는 사람들이 무엇을 먹고 입고 사용하는지는 물론, 얼마나 무심하게 물건을 허비하는지도 여과 없이 보여준다. 그래서 쓰레기가 문젯거리도 되지만 자원도 되는 상황은 우리가 어떻게 살고 있는가와 연관됐다.

이에 박물관은 대량생산, 대량소비의 시대에 우리가 만들어낸 쓰레기에 대한 문제를 제기하며, 재활용·재사용이라는 부분을 생각하도록 만들었다.

◆전쟁무기로 만든 다양한 생활도구

실제로 전시에는 재활용된 다양한 물건이 공개됐다. 특히 전쟁무기를 재활용한 생활도구가 공개되면서 시민들의 시선을 사로잡았다.

군용 야전 전화선인 피피선(삐삐선)을 엮어 만든 재활용 ‘장바구니’와 ‘바구니’, 군용 철모를 재활용해 바가지로 만든 뒤 인분을 퍼낼 수 있도록 긴 장대를 연결한 ‘똥바가지’ 등은 과거 우리 선조들의 삶을 떠올리도록 했다.

버려진 군용 탄띠를 재활용해 물지게의 어깨끈으로 만들어 사용하기도 했다. 우물의 물을 퍼내는 도구로, 군용 철모 내피를 활용해 바가지로 만든 뒤 우물에 걸기 위한 끈을 매단 ‘두레박’도 있었다.

‘포탄피 등잔’도 있었다. 전쟁 후 비교적구하기 쉬웠던 탄피를 재활용해 만든 등잔이었다. 빈 병과 전쟁 후 버려진 탄피를 재활용한 ‘석유 등잔’도 눈에 띄었다.

전시에 온 김은주씨(27)는 “세계적으로 많은 무기가 개발되고 있다. 하지만 실제로 전쟁이 일어나길 원치 않는다”며 “선조들이 생활도구로 고쳐 사용했던 것처럼 오늘날에도 지혜를 배웠으면 좋겠다”고 말했다.

일상용품으로 사용하다 재활용되는 물건도 많았다. 다 쓴 드럼통을 재활용해 만든 ‘쌀통’, 양은그릇을 재활용해 밑면을 뚫고, 철판을 구부리고 붙여 만든 ‘깔때기’, 공중전화 간판을 재활용해 만든 ‘쓰레받기’ 등 다양한 물건이 전시됐다.

전시는 대량생산으로 물건을 쉽게 버리고 바꾸는 현시대의 모습을 대신 지적하는 듯했다. 과거에는 오래된 옷이나 물건을 한 번 더 고민하고 쓰는 게 당연했다. 오래된 물건과의 추억 때문에 오히려 아꼈다. 하지만 오늘날은 이 같은 모습을 찾아보기가 어렵다.

◆쓰레기로 오인돼 버려질 뻔한 문화재

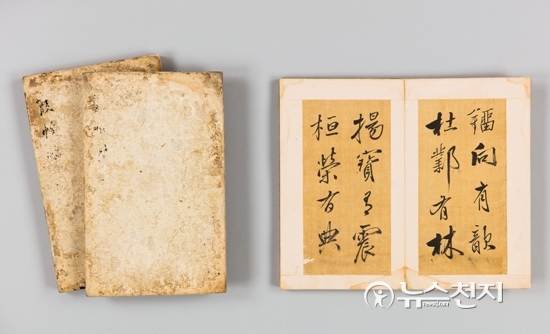

쓰레기로 오인돼 잃어버릴 뻔한 소중한 문화재도 공개됐다. ‘하피첩’ ‘영조대왕 태실 석난간 조배의궤’ ‘미인도’ 등이다. 하피첩은 정약용의 서첩으로, 6.25전쟁 때 분실된 이후 행방을 알 수 없었다.

2004년 경기도 수원에서 폐지 줍는 할머니가 수레에 실어 사라질 뻔했으나, 이를 발견한 사람이 TV 유물 감정 프로그램에 의뢰하면서 세상에 알려져 2010년 보물로 지정됐다. 정약용이 두 아들에게 전하고픈 당부의 말이 적혀 있는데, 부인 홍씨가 강진 유배지로 부쳐온 ‘빛바랜 혼례복(붉은 치마)’을 활용해 만든 것이다.

‘영조대왕 태실 석난간 조배의궤’는 조선 영조의 태실 돌난간을 조성하는 과정과 절차 등을 정리해 필사한 책으로 영조의 태실 봉지기로 일했던 사람의 자손 살림집 다락에서 먼지를 뒤집어 쓴 채 발견됐다. 발견자가 청원군청에 기증한 이후 그 가치를 인정받지 못하다가 의궤임을 알아본 후 군청 직원의 노력으로 2016년 보물로 지정됐다. 최초 발견자에 의해 의궤가 발견되지 못했다면 영원히 세상 빛을 보지 못했을 것이다.

‘미인도’는 해남윤씨 종가에서 쓰지 않는 물건을 정리하다가 책장 안 밑바닥에 깔린 종이를 쓰레기 더미에 던졌는데, 그 안에서 발견됐다.

윤두서(1668~1715)의 손자 윤용(1708~1740)이 그린 것으로 추정되는 미인도로, 우리나라에서는 많지 않은 여인 초상화 중 하나이다. 한편 이번 특별전은 19일부터 10월 31일까지 총 105일간 진행된다.