![[천지일보=김인우 기자] 해발 1046m에 달하는 경남 거창군의 우두산 의상봉 전경. 산의 형세가 소의 머리를 닮았다고 해서 붙여진 이름이다. 의상봉은 신라시대 의상대사가 참선하던 곳으로 전해진다. ⓒ천지일보 2025.11.25.](https://cdn.newscj.com/news/photo/202511/3344020_3427394_3024.png)

‘소머리’ 우두산, 해발 1046m

심우의 산, 진리 깨우친 성지로

신라 원효·의상 수행 정신 담겨

고견사 창건, 의상봉서 참선

갈등시대, 화쟁 사상서 해법

[천지일보=임혜지 기자] 경남 거창군의 ‘우두산(牛頭山)’은 높이 1046m에 달한다. ‘우두(牛頭)’라는 이름은 산의 모습이 마치 소머리를 닮았다 해서 붙여졌다고 한다.

가을이 깊어가던 11월 초, 본지 탐방팀은 우두산 의상봉에 올랐다. 신라시대 의상대사가 참선한 곳으로 알려진 의상봉은 해발고도가 높고 바위가 많아 등산 난이도가 ‘상’ 수준이다.

하지만 일단 정상에 오르면 사방으로 펼쳐진 산세가 눈앞을 압도하며 그 누구라도 탄성을 자아내게 만든다. 그 웅장함이 워낙 크기 때문에 이곳에 서는 것만으로도 천지를 품은 듯한 호연지기(浩然之氣)가 가슴 깊은 곳부터 벅차오르는 경험을 할 수 있다.

우두산을 처음 만났지만, 산의 이름에서부터 단번에 느낄 수 있었던 것은 우두산이 품고 있는 깊은 종교성이었다.

불교에서 수행자가 정진을 통해 본성, 즉 진리를 깨달아 가는 과정을 ‘심우(尋牛)’라 하는데 ‘소를 찾는다’는 말에서 소는 ‘진리’나 ‘도’를 의미한다.

별유산(別有山)이란 옛 이름도 범상치 않다. 당나라 시인 이백의 산중문답(山中問答)에 나오는 ‘별유천지비인간(別有天地非人間, 인간 세상에 이만한 경치가 없다)’에서 따온 것으로 ‘이 세상에서 볼 수 없는 유별난 아름다움을 지닌 산’이라는 뜻이다. 인간 세상이 아닌 진리의 세계를 품은 산, ‘참 도(道)’를 찾아 수행하는 깨달음의 공간. 우두산이라는 이름에는 그런 의미가 담겨 있지 않았을까.

◆원효·의상이 창건한 고견사

우두산은 실제로도 불교와 인연이 깊은 산이다. 고견사를 비롯한 사찰 문화재와 원효·의상·최치원 등 신라 고승들의 전설로 유명하다.

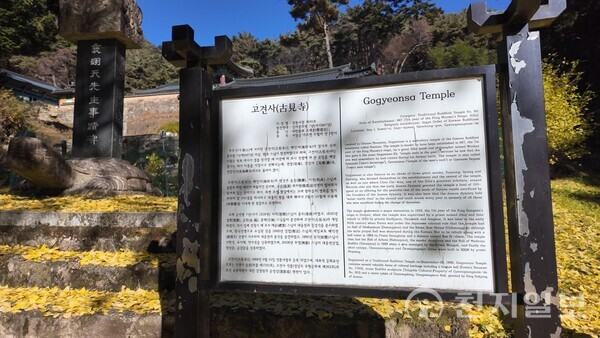

신라 문무왕 7년(667년) 원효대사와 의상대사가 창건했다는 고견사(古見寺)는 산 초입에 있는 견암폭포를 지나 20여분을 더 올라가면 이를 수 있다. 원효대사가 절터에 와서 전생에 와 본 곳임을 깨달았다고 해서 이름을 고견사라고 붙였다고 전해진다.

![[천지일보=김인우 기자] 위에서 바라본 우두산 고견사의 전경 모습. 산 능선과 소나무의 조화가 가을 정취를 물씬 풍기고 있다. ⓒ천지일보 2025.11.25.](https://cdn.newscj.com/news/photo/202511/3344020_3427403_5019.jpg)

일주문 역할을 하는 금강문을 지나자 최치원 선생이 심었다는 1000년이 넘는 초대형 은행나무가 눈에 들어온다.

고견사에는 의상대사에 얽힌 전설도 내려온다. 고견사 동쪽 산허리를 넘어가면 굴이 있는데 이곳에서 의상이 수도를 했단다. 매일 두사람 분의 쌀이 나와 나중에는 ‘쌀굴’이란 이름이 붙었다. 고견사를 오르는 길에서 쌀굴을 만날 수 있다. 견암폭포, 은행나무, 쌀굴은 고견사 3대 명물로 통하기도 한다.

고견사를 나와 더 깊은 숲으로 들어서면 멀리 바위봉우리인 ‘의상봉’이 보인다. 우두산은 모두 아홉 봉우리로 이뤄져 있는데 의상봉이 그 주봉이다. 의상대사가 이곳에서 참선을 수행했다는 전설이 전해 내려온다.

가파른 오르막길을 50분 정도 오르면 산 능선에 닿을 수 있다. 마지막으로 암벽에 붙은 철계단을 5분가량 올라야 의상봉 정상이 나온다.

보기만 해도 아찔한 계단을 올라 거친 숨을 고르며 의상봉에 서는 순간, 높은 하늘과 백두대간의 능선의 절경이 파노라마처럼 눈앞에 펼쳐진다.

가야산부터 덕유산, 지리산으로 이어지는 산줄기는 마치 푸른 파도가 굽이치듯 장대하게 흐른다. 빼어난 기암괴석과 그 사이에 고고하게 휘어져 나온 소나무까지 마치 한 폭의 동양화를 보는 듯한 그 광경 앞에서 옛 사람들이 우두산의 비경을 보고 이백의 산중문답을 떠올리며 ‘여기는 인간 세상이 아니라 별천지’라고 했던 이유를 비로소 깨달을 수 있었다.

사방이 고요하고 신비로운 기운으로 가득한 바로 이 봉우리에서 의상대사는 참선하면서 과거와 현재 미래를 관통하는 진리를 깨쳤다고 전해진다.

![[천지일보=김인우 기자] 해발 1046m에 달하는 경남 거창군의 우두산 의상봉 전경. 산의 형세가 소의 머리를 닮았다고 해서 붙여진 이름이다. 의상봉은 신라시대 의상대사가 참선하던 곳으로 전해진다. ⓒ천지일보 2025.11.25.](https://cdn.newscj.com/news/photo/202511/3344020_3427400_4136.png)

◆“불교 고승들의 지혜, 오늘날 절실”

의상과 원효는 모두 7세기 통일신라 불교 발전에 지대한 영향을 미친 고승이지만, 서로 다른 길을 걸었다.

의상은 당나라로 유학을 가 10년간 정통 화엄종을 배우고 돌아왔다. 화엄종은 “부처의 경지에서 이 세상을 포함한 온 우주를 파악한다”는 불교의 한 종파인데, 의상은 화엄 사상의 핵심 내용을 쉽게 설명하기 위해 210자의 글자를 상징적인 정사각형 도안으로 배열한 화엄일승법계도(華嚴一乘法界圖)를 만들었다.

이 속에는 “하나 가운데 모든 것이 들어 있으며 많은 가운데 하나가 있다. 하나의 티끌 속에 온 우주가 포함돼 있고 모든 티끌 속에 온 우주가 있다”는 내용이 담겨있다. 곧 부처는 모든 중생을 헤아리며 모든 중생은 수행을 통해 자신이 본디 부처가 될 수 있다는 것을 깨닫게 된다는 의미다.

의상은 진골 귀족 출신으로 신라 최고의 신분이었지만 그 어떤 권세를 누리지 않고 단지 옷 세 벌과 바리(승려가 쓰는 공양 그릇) 하나 외에는 아무것도 소유하지 않는 청빈한 삶을 살았다. 중생의 고난을 구제해준다는 관세음보살이 머문다는 ‘낙산’에서 이름을 따와 강원도 양양에 낙산사를 창건하는 등 여러 사찰을 세우고 ‘사찰 중심’의 체계적인 불교 전파에 힘썼다.

반면 원효는 의상과 함께 당나라 유학길에 올랐으나 무덤 근처에서 잠을 자다 달게 마신 물이 해골에 괴어 있던 썩은 물임을 알고 모든 것은 마음에서 비롯된다는 단순하고 심오한 진리인 ‘일체유심조(一切唯心造)’를 깨달아 유학을 포기했다.

후부터 원효는 특정 사찰에 머물지 않고 전국을 돌아다니며 깨달은 진리를 전하는데 앞장섰다. “입으로 부처의 이름을 외우고 귀로 부처의 가르침을 들으면 성불할 수 있다”는 쉬운 가르침으로 불교 대중화에 앞장섰다.

이와 동시에 원효가 강조한 것이 있으니 바로 화쟁사상(和諍思想)이다. 해골 바가지 물 사건으로 ‘모든 것은 마음에서 비롯된다’는 깨달음을 얻은 원효는 서로 다른 생각과 특징들을 하나로 아울러야 한다는 조화의 철학을 설파했다.

‘논쟁을 통한 화합’을 뜻하는 화쟁사상은 당시 종파 간 갈등으로 분열된 신라 불교계에 조화와 통합의 해법을 제시했다. 원효가 펼친 화쟁사상을 통해 교리 해석과 수행 방식을 둘러싼 종파 간 대립은 대화를 통한 이해로 승화될 수 있었다.

이와 같이 의상이 정통 학문을 바탕으로 사찰 중심의 교화를 이끌었다면 원효는 스스로의 깨달음으로 통해 백성 곁을 직접 찾아다니며 대중 교화와 사회 화합에 헌신했다.

“원효의 화쟁사상은 오늘날 이념과 세대·지역 간 갈등이 깊어지는 현대 사회에서도 여전히 필요한 지혜다.”

특히 이번 탐방팀을 이끌며 역사와 문화 속에서의 인문학적 요소를 강조한 역사문화잡지 글마루 이상면 발행인(본지 발행인)은 바로 이러한 점을 주목했다.

“원효대사의 일체유심조와 화쟁사상이 오늘날 가장 필요한 지혜”라고 강조한 그는 “모든 것이 마음에서 비롯된다는 일체유심조는 결국 우리가 세상을 어떻게 바라보고 받아들이느냐에 따라 현실이 달라진다는 의미”라며 “이는 불교뿐 아니라 유교, 기독교 등 모든 종교와 사상이 궁극적으로 추구하는 하나의 진리”라고 설명했다.

갈수록 이념과 세대·지역·종교 간 갈등이 깊어지고 있는 우리 사회에서 원효대사가 1400년 전 제시한 화쟁사상, 즉 서로 다른 주장과 입장을 논쟁을 통해 조화시키고 하나로 통합하는 지혜가 지금 이 시대에 절실히 필요하다는 것이다.

그는 “논쟁 없이는 진정한 하나가 될 수 없다”며 “대화와 토론을 통해 서로의 차이를 인정하고 더 높은 차원의 조화를 이루어가는 것이 원효대사가 남긴 화쟁 사상의 핵심”이라고 덧붙였다.

의상봉에서 바라본 백두대간의 웅장한 산줄기처럼, 서로 다른 봉우리들이 결국 하나의 거대한 산맥을 이루듯 우리 사회도 다양한 차이를 인정하면서도 하나의 진리라는 더 큰 조화를 향해 나아가야 한다는 깨달음을 얻을 수 있었던 시간이었다.