[천지일보=이혜림 기자] “당시 당했던 일이 하도 기가 막히고 끔찍해 평생 가슴 속에만 묻어두고 살아왔지만… 국민 모두가 과거를 잊은 채 일본에 매달리는 것을 보니 도저히 참을 수가 없습니다. 내가 눈을 감기 전에 한을 풀어 주세요.”

1991년 8월 14일 국내 최초로 일본군 ‘위안부’ 피해자임을 밝히고 16세 때 일본 군인들에 의해 겪은 치욕적인 일을 증언한 고 김학순 할머니는 일본의 사과를 받지 못하고 끝내 숨을 거뒀다.

잊혀지지 말아야 할 우리의 아픈 역사 일본군 ‘위안부’ 피해자 실화를 바탕으로 만든 영화 ‘귀향(감독 조정래 제작 제이오엔터테인먼트 배급 와우픽쳐스)’이 드디어 실체를 드러냈다. 4일 서울 중구 메가박스 동대문에서 영화 ‘귀향’ 언론시사회 및 기자간담회가 진행됐다.

영화 ‘귀향’은 대한민국의 가장 아픈 역사, 일본군 ‘위안부’ 피해자들의 증언을 토대로 영화화된 극영화다.

1943년 경남 거창. 부유하진 않지만 ‘어머니(오지혜 분)’는 살림하고, ‘아버지(정인기 분)’는 지게를 지고 밭일을 하는 평화로운 한 가정에 ‘정민(강하나 분)’이라는 14살 딸이 있다. 어느 날 공기놀이하고 산을 산책하는 게 놀이인 산골 소녀 정민을 일본군이 끌고 간다. 어머니와 아버지는 눈에 넣어도 안 아픈 딸을 어떤 손도 쓰지 못한 채 빼앗기게 된다.

일본군에 이끌려 기차를 타게 된 정민은 경북 상주에서 끌려온 ‘영희(서미지 분)’를 만나고, 의지할 곳 없는 둘은 단짝이 된다. 그들이 도착한 곳은 중국 목단강 위안소.

“여기가 지옥이다 야.”

14~16살의 어린 소녀들이 일본군에게 그곳은 정말 지옥이었다. 한 평 남짓한 방에는 간이침대와 콘돔, 물을 담은 대야가 놓여 있고 그곳에서 어린 소녀들은 일본군을 상대했다. 가장 어리고 예뻤던 정민은 높은 계급의 일본군에게 맡겨졌다. 울며 소리를 질러도 벗어 날 수 없다. 할 수 있는 게 아무것도 없다.

영화 시작된 초반부터 극장은 눈물바다가 됐다. 남녀노소 불구하고 참석자들은 가슴으로 울고 눈물로 표현했다. 어린 소녀로서 겪지 않아야 할 일을 겪은 할머니들의 가슴 속에 아물지 않는 상처를 간접적으로나마 느낄 수 있었다.

조정래 감독은 ‘은경(최리)’을 1943년(과거)과 1991년(현재)을 이어주는 연결고리로 사용했다. 한 맺힌 ‘위안부’ 피해자 할머니들을 고향으로 돌려보내 생존자나 고인 모두 치유하겠다는 의미다. 실제로 생존한 ‘위안부’ 피해자 할머니들은 피해로 인한 상처는 물론 생사를 함께하던 동무들을 잃은 아픔을 가슴에 품고 산다고 조 감독은 전했다.

영화 ‘귀향’은 단순히 슬프기만 한 역사 고발하려고 하지 않았다. 눈물을 쥐어짜 내지도 사실을 축소하지도 않았다. ‘위안부’ 피해 할머니의 삶과 그들이 겪은 고통을 영상을 통해 ‘문화적 증거물’을 삼고자 했던 조정래 감독의 진심이 담겨 있다. 그 자체로 증거물이 되는 것이기에 관객 수와 흥행은 중요하지 않다.

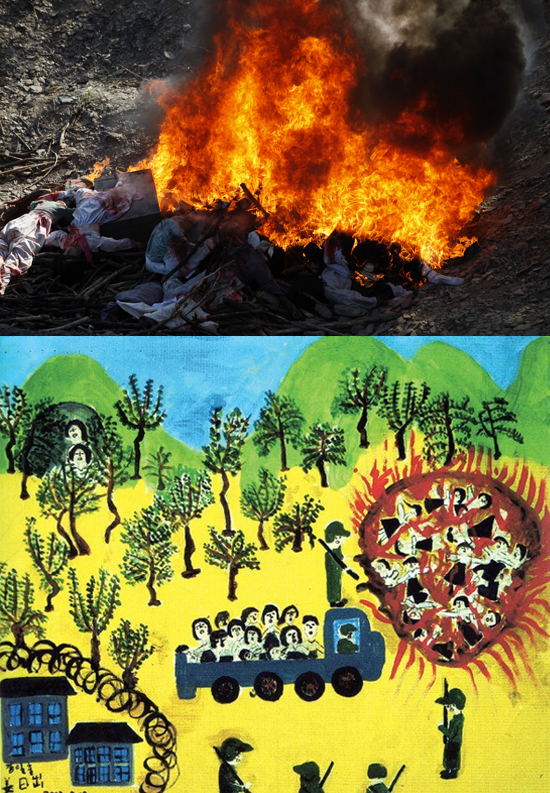

조정래 감독은 ‘나눔의 집(‘위안부’ 피해자 후원 시설)’에서 봉사활동을 하다가 강일출 할머니가 심리치료 중에 그린 ‘태워지는 처녀들’을 보고 큰 충격을 받았다. 이후 조 감독은 강일출 할머니의 실화를 바탕으로 영화 ‘귀향’ 시나리오를 완성했다. 수년간 투자 거절로 제작되지 못했으나 후원을 받는 ‘크라우드 펀딩’ 방식을 도입해 제작비를 조달했다. 총 7만 5279명의 ‘귀향’ 후원자가 순 제작비 중 60%(12억원)가 넘는 제작비를 지원했다. 이 때문에 다른 영화와 달리 빽빽하고 긴 엔딩 크레딧이 특징이다.

배우들의 재능기부도 눈길을 끈다. ‘정민’의 어른 역을 소화한 배우 손숙과 오지혜, 정인기 등이 재능기부로 참여했다. 어린 배우들은 물론 일본군 역을 맡은 재일교포 3세 배우, 각 분야 스텝들까지 재능기부에 동참했다.

끔찍하고 아픈 역사지만 반드시 기억해야 할 일본군 ‘위안부’ 피해자 문제를 다룬 영화 ‘귀향’은 오는 24일 개봉.