이용자 2천만 시대의 명암

짧고 빠른 콘텐츠 전성시대

이용자 52% “집중력 떨어져”

[천지일보=장수경 기자] 스마트폰만 켜면 드라마, 예능, 영화가 손안에 펼쳐진다. OTT(온라인 동영상 서비스)는 출근길, 식사 시간, 잠들기 전까지 우리 일상 속 깊숙이 자리 잡았다. 하지만 콘텐츠의 풍요 속에 집중력과 수면, 독서의 여유는 점점 사라지고 있다. 편리함으로 시작된 OTT의 확산은 이제 일상의 균형마저 흔들고 있다.

◆전 세대 사로잡은 ‘OTT’

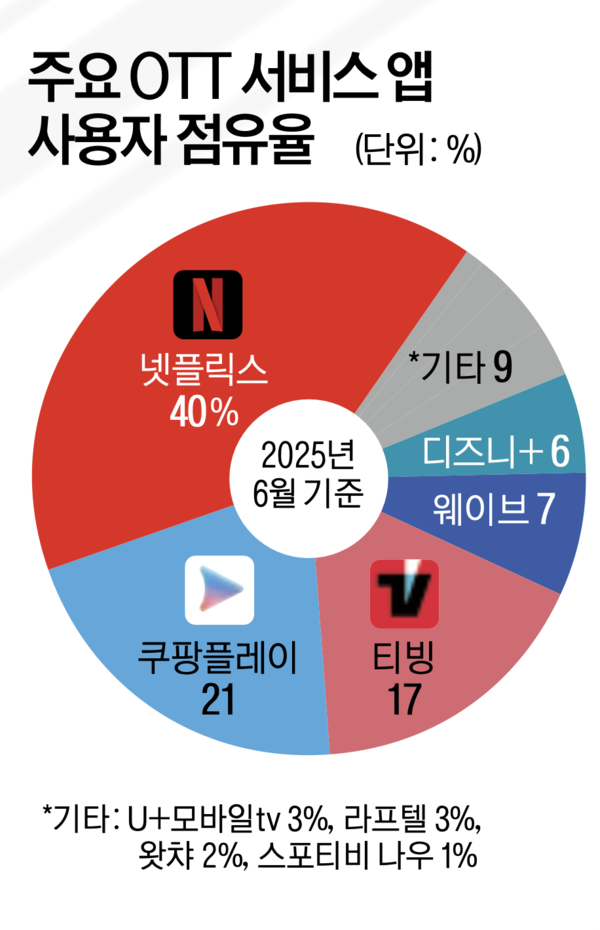

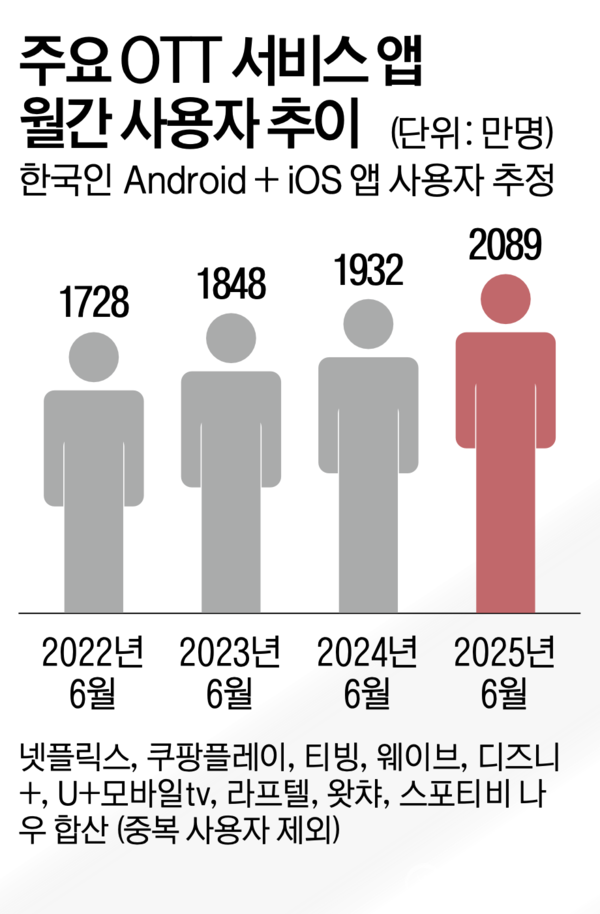

시장조사업체 와이즈앱·리테일이 최근 발표한 자료에 따르면, 지난 6월 기준 국내 주요 OTT 앱의 월간 활성 사용자 수는 2089만명에 달한다. 이는 전체 인구의 약 40%에 해당하는 수치다. 2022년 6월(1728만명)과 비교하면 약 360만명 증가한 것으로 OTT가 이제 특정 세대를 넘어 전 세대의 일상 플랫폼으로 자리 잡았음을 보여준다.

이용자 수가 가장 많은 앱은 넷플릭스(1393만명)였다. 이어 쿠팡플레이(732만명), 티빙(573만명), 웨이브(253만명), 디즈니플러스(190만명) 등이 뒤를 이었다.

각 플랫폼은 콘텐츠 구성이나 서비스 특징이 달라 이용자들도 취향과 목적에 따라 앱을 나눠 사용하는 경향을 보이고 있었다.

OTT 사용자 수가 늘면서 콘텐츠 형식도 변화하고 있다. 한 편당 1시간이 넘는 영화보다 10~20분 안팎의 짧은 영상, 이른바 ‘스낵 콘텐츠’가 인기를 끌고 있는 것이다.

스낵 콘텐츠는 말 그대로 간식처럼 짧은 시간에 소비할 수 있도록 만든 영상물이다. 빠른 소비에 익숙한 세대의 감각과 맞물려 빠르게 확산되고 있으며 짧은 시간 안에 자극적이고 강렬한 인상을 주는 것이 특징이다.

최근에는 유튜브 쇼츠, 틱톡, 인스타그램 릴스처럼 짧은 영상과 중간 길이의 ‘미드폼 콘텐츠’도 OTT 내에서 점차 늘어나고 있다. 이는 시청자의 즉각적인 만족과 끊임없는 전환 욕구를 반영한 콘텐츠 흐름이라 할 수 있다.

OTT를 한 개만 이용하는 시대도 지났다. 한국언론진흥재단이 지난달 30일 발간한 ‘미디어서베이’에 따르면 국내 20∼50대 OTT 이용자는 1인당 평균 2.34개의 플랫폼을 사용하는 것으로 나타났다.

두 개 이상을 병행하는 이유로는 ‘오리지널 콘텐츠 시청(70.0%)’과 ‘영상 시청이 취미여서(41.6%)’가 주로 꼽혔다. 이는 시청자들이 플랫폼별 차별화된 콘텐츠를 즐기기 위해 복수 이용을 택하고 있음을 보여준다.

◆짧은 자극에 집중력 저하

OTT 이용 확산은 집중력 저하, 생활 리듬 변화 등의 부작용도 야기했다. 한국언론진흥재단이 2023년 발간한 보고서에 따르면, 숏폼 콘텐츠에 대해 ‘중독성이 있다’고 응답한 이용자는 전체의 87.1%에 달했다. 또한 ‘자극적·선정적이다(79.9%)’ ‘폭력적이다(44.3%)’는 등의 부정 평가도 잇따랐다.

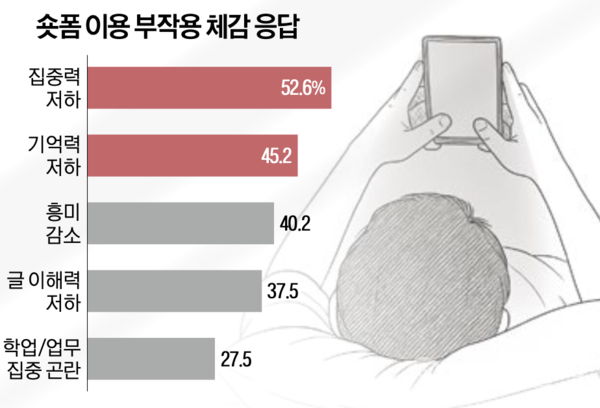

숏폼 이용이 개인의 일상에 끼친 영향을 묻는 항목에서도 ‘집중력이 나빠졌다’는 응답이 52.6%로 가장 많았고 ‘기억력 저하(45.2%)’ ‘흥미 감소(40.2%)’ ‘글 이해력 저하(37.5%)’ ‘학업·업무 집중 곤란(27.5%)’ 등의 부작용이 보고됐다. 전체적으로 3명 중 1명 이상이 숏폼 이용 이후 일상 전반에서 부정적인 변화를 체감하고 있는 것으로 나타났다.

이런 변화는 콘텐츠 소비를 넘어 독서 습관에도 영향을 미치고 있다.

문화체육관광부의 ‘2023 국민독서실태조사’에 따르면 성인 독서율은 2021년 47.5%에서 2023년 40.2%로 하락했다. 특히 성인 10명 중 6명은 1년에 책 한 권도 읽지 않는 것으로 나타났으며 주요 이유 중 하나로는 ‘영상을 보면 충분하다’는 인식이 꼽혔다.

‘한 편만 더’를 반복하며 늦게까지 OTT를 시청하는 습관은 수면 부족으로도 이어진다.

통계청이 발표한 ‘2024년 생활시간조사’에 따르면, 10세 이상 국민의 하루 평균 수면 시간은 8시간 4분으로, 5년전보다 8분 감소했다. 1999년 조사가 시작된 이후 수면 시간이 줄어든 것은 이번이 처음이다. ‘잠을 이루지 못하는’ 사람의 비율도 11.9%로, 5년 전보다 4.6%포인트 상승했다. 이 수치는 전 연령대에서 고르게 증가한 결과다.

반면 하루 평균 여가 시간은 5시간 8분으로 5년 전보다 21분 늘었으나 이 중 2시간 43분은 책·방송·영상·인터넷 등 미디어 소비에 사용됐다.

영상 시청 비율은 일요일 기준 45.4%로, 5년 전보다 24.2%포인트 증가했다. 평균 시청 시간은 1시간 55분에 달했으며, 평일과 토요일 역시 유사한 증가세를 보였다.

이에 대해 통계청은 “5년 전보다 증가한 미디어 소비 등이 수면 시간 단축에 일정 부분 작용했을 것으로 보인다”고 해석했다.