경기 화성 건릉①-제22대 정조, 효의왕후의 능

우여곡절 끝 세손에 오른 정조

영조의 훈육과 기대에 부응해

폐 세자의 아들로써 위기 넘겨

‘조선 최초’ 할아버지 왕위 이어

글·사진 이의준 왕릉답사가

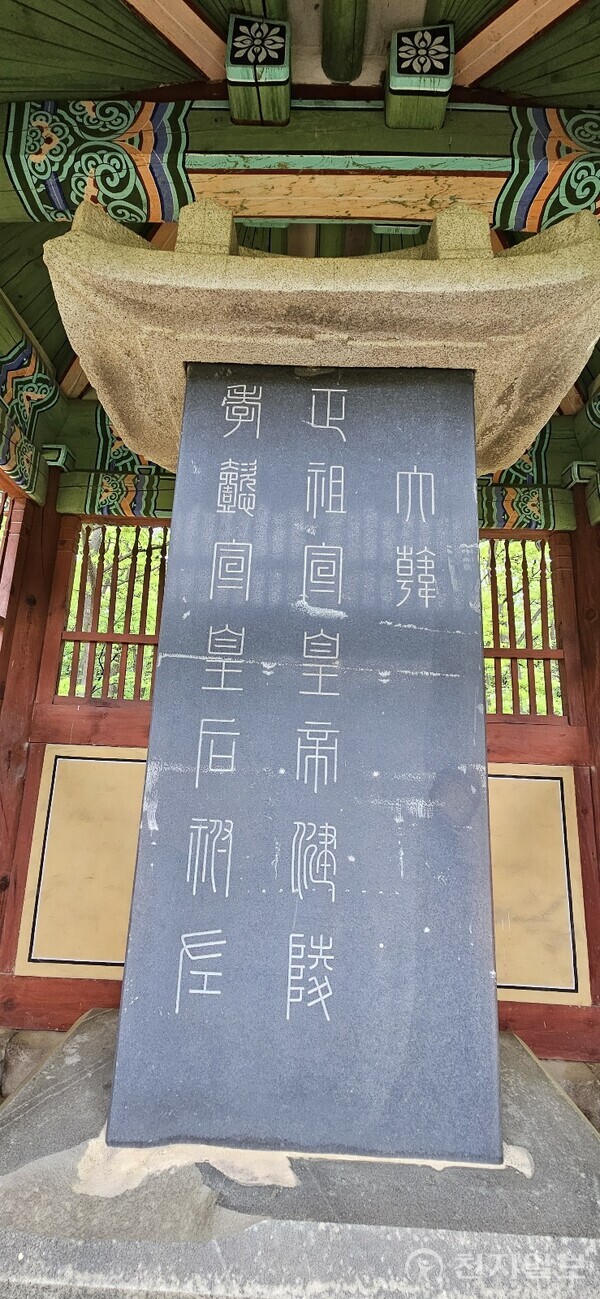

건릉은 경기도 화성시 효행로 481번 길에 있으며 조선 제22대 정조선황제와 효의선황후의 합장릉이다. 정조는 개혁군주로써 뿐만 아니라 효성을 다한 왕으로 알려져 있다. 일찍이 아버지 사도세자가 죽는 모습을 지켜보며 쌓은 아픔과 원한을 극복하고 슬기롭게 왕의 역할을 다했으니 연산군이나 광해군의 전철을 밟지 않았다. 정조는 최초로 할아버지에게 직접 왕위를 이어 받은 세손이었다. 아버지 사도세자의 정치적 반대편이 펼치는 끊임없는 견제와 도전은 세손에게도 이어졌고 목숨의 위협을 극복하며 왕위에 올랐다. 영조의 탕평책을 계승하고 문무를 겸했으며 ‘왕은 군사부의 역할을 다해야 한다’는 일념 속에 최고의 왕권과 신권의 조화를 이루며 태평성대를 이끌었다. 정조는 고종황제에 의해 태조와 직계 5대 선대(철종, 헌종, 문조, 순조, 정조, 장조, 진종)와 함께 황제로 추존됐다. 조선 마지막 정통성을 지닌 국왕의 치세와 효도가 깃든 건릉을 찾아가본다.

◆영조의 마음을 사로잡은 왕세손

정조(훗날 정조선황제) 이산(1752~1800)은 48세를 살고 24년간 재위(1776~1800)했다. 조선왕의 평균 수명 46세, 평균 재위기간 19년을 넘어섰다. 추존 장조(사도세자)와 헌경왕후(혜경궁 홍씨)의 둘째 아들이다. 정조의 형이자 사도세자의 장남 의소세손이 1750년 태어나 이듬해 왕세손에 책봉됐으나 2살도 못되어 죽었다. 그리고 그해 10월 28일 둘째 정조가 태어난 것이다.

실록은 “왕손이 탄생하였다. 임금이 말하기를 ‘원손이라 정호하자고 하는데 원(元) 자는 곧 장(長)자이니 어찌 원손이라 일컫는가?’하니, 신하들이 재차 청하자, 하교하기를 ‘올해 안에 다시 왕손을 볼 줄 생각했으랴? 슬픔과 기쁨이 엇갈린다. 의소세손과 차이가 있으나, 원손이라 하고 묘정에 알리라’”고 했다.

원손은 영조의 마음을 사로잡았다. 1755년 영조가 “원손이 겨우 네 살인데 그 기상과 체모가 어린이 같지 않으니, 하늘이 나라에 복을 주려는가?”라고 했다. 영리하고 훌륭함이 보통 사람과 달랐다. 영조가 글을 읽고 쓰라 하자 ‘신체발부수지부모불감(身體髮膚受之父母不敢)’ 10자를 외고, ‘부모’라고 쓰자 영조는 기뻐하면서 “원손을 신하들에 내보이니 이는 자랑이 아니다. 나라를 위해 잘 보필하고 인도하도록 하라”고 했다. 영조의 기대와 훈련은 매우 강했다. 6살에 ‘동몽선습’을 외우게 했고 원손사부로 하여금 본격적인 공부를 시켰다. 또한 ‘중용’ ‘논어’ ‘소학’을 외우게 하고 확인했고 교훈서를 모아 읽도록 했다. 1759년 윤6월 22일 7살의 원손은 왕세손으로 책봉됐다. 영조는 손자의 공부를 인정하고 칭찬했다. 1761년 영조는 왕세손 빈의 간택을 명했고 12월 22일 김시묵의 딸(훗날 효의왕후)로 정했다. 삼간택의 예를 행한 후 이듬해 1762년 2월 왕세손 빈으로 맞아 결혼했다. 김시묵은 영조의 총애를 받아 여러 판서를 지냈고 정조 순조 때 좌의정과 영의정에 추증됐다.]

◆사도세자 죽자 영조 “왕세자와 나뿐”

왕세손이 10살에 결혼한 그해 1762년 5월 21일 사도세자가 뒤주에 갇혀서 죽고 말았다. 이후 4일 간 세손(정조)은 밖에 나오지 않았다. 마침내 관원을 보내 할아버지에게 문안하니 영조가 유시하기를 “처분(사도세자 죽음)한 후에 답이 없었으니, 네 마음이 어떠하였겠느냐? 나라에 단지 나와 너 뿐이니 네게 돕겠다고 오는 인물을 물리치고 네 할아버지를 생각하여 마음을 편히 잘 조처하라”고 했다.

영조는 사도세자의 장례에도 세손이 아들 역할을 못하게 했다. 7월 13일 황인검이 상소하기를 “사도세자의 발인과 반우(매장 후 돌아와 곡을 하고 제사)하는 날에 세손이 대궐 문밖에서 마지막 인사하는 절차를 금하라 하셨습니다. 세손이 슬픈 빛에 곡을 하면 사방에서 우러러볼 것이니 빨리 명하시어 전례대로 하게 하소서”라고 했으나 윤허하지 않았다. 그러나 세손에 대한 기대는 컸다. 10일이 지나 “세손을 동궁(세자)로 봉하도록 절차를 밟으라”고 했다. 1763년 6월 5일 왕세손이 영조의 경계의 글을 받고 답하니 그 문답이 정밀하고 절실한 것을 가상히 여겨 ‘군감’ 1편을 지어 내렸다. 영조는 어필로 “이 군감은 너의 총명함에 대한 상으로 준다”는 글을 써서 전했다.

세손은 영조의 관심과 훈육에 성실히 임했고 영조는 세손의 학습과 태도, 일처리에 매우 만족했다. 1764년 사도세자에 대한 입장을 전하며 “아! 호를 회복하고 묘우(사당)를 세웠으니 다시 이 일을 들추어내는 자는 아비도 없고 임금도 없는 역신이며, 너도 혹 그러한 말에 동요되면 할아비를 잊고 아비를 잊은 불효가 된다”고 했다. 1765년 9월 28일 영조의 칠순을 맞아 세손이 진연례(나라의 경사를 축하하는 예식)를 청하니 이르기를 “너의 글을 보고 너의 정성을 가상히 여긴다. 내가 기뻐하는 세 가지 있으니, 하나는 너의 한결같은 충성이요, 하나는 문리가 숙성한 것이요, 하나는 주창(황태자를 의미)을 맡길 바가 있다는 것이다. 다시 읽으니, 모르는 사이에 눈물이 흐르는 구나”라고 했다. 10월 11일 진연을 행했다. 11월 29일 영조는 감기로 편치 않았다. 이때 세손이 병이 들어 약원이 연이어 드나드니 영조는 세손이 멀리 있다며 세손 옆으로 거처를 옮겼다. 그리고 매일 밤잠을 설치고 열 번이나 병든 세손을 찾아 말하기를 “지금 나라에 망팔(望八)의 노쇠한 인군과 충자(세손)뿐이다”라고 했다.

◆대리청정 반대, 그러나 왕위 올라

24세가 된 1775(영조 51)년 11월 20일 영조가 대신을 불러 ‘어제자성편’ ‘경세문답’을 진강을 명했다. 영조가 동궁과 영돈녕 김양택, 영의정 한익모, 판부사 이은, 좌의정 홍인한, 우부승지 안대제 등에 이르기를 “정사를 보기가 힘들다. 나라생각에 밤잠을 못 이룬지 오래 되었다. 어린 세손이 노론 소론을 알겠는가? 남인 소북을 알겠는가? 나라와 조정의 일을 알겠는가? 병조 판서, 이조 판서를 누가 할 만한가를 알겠는가? 나는 세손이 그것들을 알게 하고 그 모습을 보고 싶다”며 대리청정에 대한 의견을 물었다. 홍인한이 말하기를 “동궁은 노론, 소론을 알 필요가 없고, 이조 판서, 병조 판서를 알 필요도 없습니다. 더욱이 조사(조정의 일)도 알 필요 없습니다”라고 했다.

11월 30일 영조가 상참이 끝나기 전에 돌아가 침상에 누웠다. 이르기를 “조사나 국사가 오히려 하찮은 말이 되었다. 일하기 어려우니 전례를 살펴야겠다”하니 한익모, 홍인한, 김상철, 이은이 “어찌하여 이러한 하교를 내리십니까?”라고 했다. 임금이 “긴요하지 않은 공사는 동궁이 달하(왕세자 결재문서)하되, 상소와 긴급한 것은 내가 왕세손과 상의하여 결정하겠다”며 뜻을 굽히지 않았다. 홍인한이 엎드려 아뢰기를 “이 무슨 하교이십니까? 차라리 죽어도 받들어 행할 수 없습니다”라고 하며 물러가고자 하니 임금이 이르기를 “기괴하도다. 지금 막 전교를 명하고자 하니, 물러가지 말라”고 하고, 승지에게 전교를 쓰게 하니 홍인한이 승지를 가로막고 쓰지 못하게 하며 임금의 하교를 들을 수 없게 하고 하교를 구전으로 한 것이라고 말했다. 홍인한이 소리 높여 하교를 거두어 달라고 아뢰니, 임금이 승지에게 “써놓은 전교를 읽어 보아라”고 했다. 홍인한이 또 소리를 높여 아뢰기를 “감히 들을 수 없는 전교를 신하된 자로 누가 감히 읽겠습니까?”라고 했다. 이때 동궁이 걱정스럽고 두려워 어찌할 바를 모르고 홍인한에게 이르기를 “이일은 급박하게 되었으니 상소하여 사양하고 거절해야 합니다. 비록 두서너 글자라도 문적(증거가 되는 기록)이 있어야 하오니 꼭 탑교(왕명)를 받아 내가 진소할 수 있는 길을 열어 주오”라고 하니, 홍인한이 묵묵히 앉아 응답하지 않다가 다시 하교의 정지를 청하니, 영조는 “요즈음 인사가 여러 중관의 손에 달려있다. 수문장 무리가 모두 시골 사람들로 중관들과 저희끼리 부탁하여 순감군을 모면하는 폐단이 없을지 누가 알겠느냐? 나라 일이 장차 어떻게 되겠는가?”하니, 영의정 한익모가 “성명께서 계신데 감히 그리 하겠습니까? 근심할 것이 못됩니다”라고 했다. 임금이 문을 닫고, 큰소리로 “경들은 빨리 물러가라. 오늘날 조정의 일을 경들과 의논하겠는가? 말해도 도움이 되지 않는다. 나의 기력도 더욱 피로할 뿐이다”고 하니, 마침내 물러났다.

12월 3일 서명선이 상소하여 이러한 대신들의 태도를 문제 삼았다. 마침내 영조는 왕세손에게 순감군을 낙점하게 하고 공사를 처리하며 벼슬을 정하는 것도 대신토록 했다. 12월 7일 하교하기를 “이제서 결말이 났다. 83세가 다 되어 충자가 나에게 효도함을 보게 되니 천만 다행이다”라고 했다. 사실상 왕세손이 조정을 다스렸고 이듬해 1776년 2월 9일 영조는 세손에게 어사은인(왕의 도장)과 어제유언(유언장)을 넘겨줬다. 2월 24일 홍국영은 정3품 훈련정, 서명선은 이조판서로 삼았다. 3월 2일 직부인(과거급제하고 벼슬예정자)을 불러 접견했다. 그리고 이튿날 병환이 악화되니 가래와 마신 차를 토했고 몸이 차가워졌으며 좁쌀미음을 올려도 삼키지 못했다. 마침내 3월 5일 묘시에 승하했다. 6일후 왕세자 이산이 왕위에 올랐다. 영조의 왕위가 일찍 죽은 진종, 장조, 의소세손을 건너 손자 정조에게 이어졌다.