15일 광화문 월대 및 현판 복원 공개

갖은 수난‧논쟁 끝에 본모습 되찾아

[천지일보=백은영 기자] 흰색 바탕에 검정 글씨로 쓰여진 광화문(光化門) 현판이 검은색 바탕에 금빛 글씨로 바뀐다.

13일 문화재청에 따르면 전날 흰색 바탕에 검은색 글자로 된 기존 현판이 철거됐다. 새롭게 걸리는 현판은 15일 광화문 월대 및 현판 복원 기념식에서 일반에 공개된다.

월대는 경복궁 광화문 문루 들머리로 임금과 왕족이 의례를 하거나 행차를 할 때 출입하는 인공통로 얼개로 양옆에 높은 대를 쌓아 올려 위엄을 돋보이게 한 구조물이다. 복원된 월대는 19세기 후반 고종이 경복궁을 중건한 당시 만들어진 것으로 전체 남북 길이 19m, 동서 너비 30m이며 한가운데 ‘임금의 길’인 어도의 너비는 7m에 달한다.

복원된 월대뿐 아니라 새롭게 교체되는 광화문 현판에도 많은 이목이 집중되는데 이는 기존 현판과 색상 배치를 완전히 뒤바꿨기 때문이다.

◆역사로 본 광화문 현판

광화문은 조선 태조가 조선을 세우면서 새로 지은 경복궁의 정문으로 창건 당시에는 특별한 이름 없이 ‘오문(午門)’으로 불렸다. 이후 세종 7년에 경복궁을 수리하면서 ‘광화문’이라는 이름을 얻게 됐다. ‘빛이 사방에 퍼지고 왕의 큰 덕이 온 나라에 미친다’ ‘빛이 널리 비춘다’라는 의미를 담고 있다.

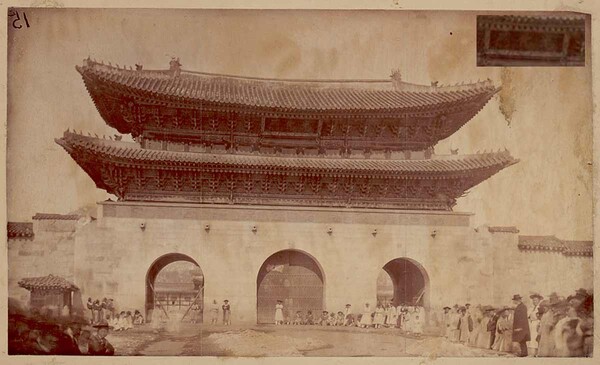

광화문 현판은 임진왜란 때 불에 탔다가 1864년 고종 때 복원했지만 일제강점기와 6.25전쟁을 거치면서 다시 수난을 겪게 된다. 복원된 광화문 현판은 또 다시 6.25전쟁 때 건물과 함께 불탄 뒤 1968년 복원할 당시에는 고증과 상관없이 박정희 대통령의 친필 글씨를 써서 현판을 걸었다.

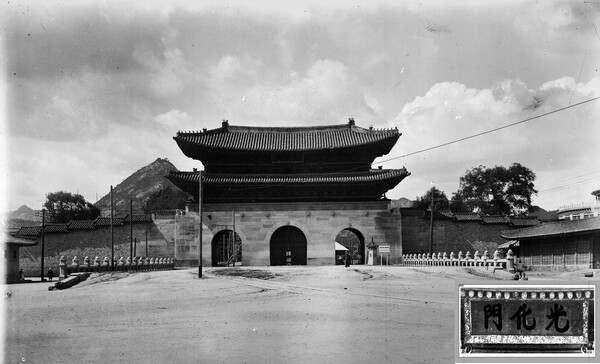

이후 2010년 광화문을 원래 자리에 목구조 전각으로 복원할 때는 흰색 바탕에 검은 글씨로 써서 기존의 현판과 교체했다.

이때 교체된 현판은 고종 때 경복궁 중건 당시 현판 글씨를 썼던 훈련대장 임태영의 해서체 필적을 되살린 것이나 그해 8월 15일 광복절에 제막한 뒤로 얼마 되지 않아 부실 복원으로 표면이 갈라지고 뒤틀리는 현상이 나타났다. 여기에 더해 현판의 바탕색과 글자색의 고증 오류를 둘러싼 논란이 잇따르면서 현판을 교체해야 한다는 목소리가 끊이지 않았다.

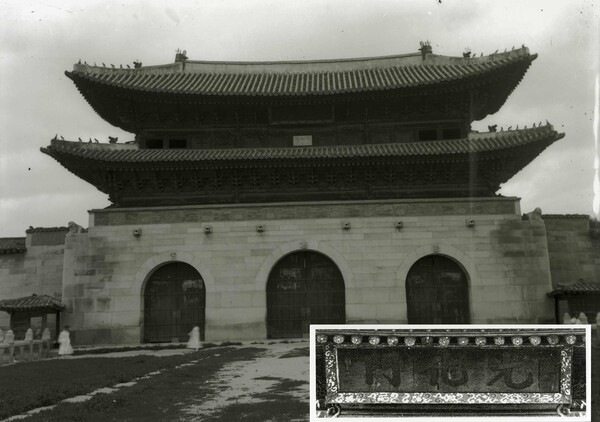

흰색 바탕에 검정 글씨의 현판은 국립중앙박물관이 소장하고 있는 유리건판(1916년경 촬영)과 일본 동경대학교가 소장한 유리건판(1902년경 촬영) 속의 현판 색상을 고증의 근거로 삼았지만, 미국 스미소니언박물관이 소장한 사진이 발견되면서 의문이 제기됐다. 이 사진은 1893년 이전에 찍힌 것으로 추정되는 것으로 현판의 바탕색이 글자색보다 진해 검정 바탕에 흰색, 혹은 금색 글씨로 만들어졌을 가능성이 크다는 주장이 제기된 것이다.

이후 스미소니언박물관이 소장한 1893년 사진자료와 경복궁 중건 당시의 기록인 ‘영건일기’ 등을 토대로 새 현판을 복원했다. 새 현판은 나무에 글씨를 조각한 뒤 동판을 글자 모양대로 잘라 붙이고 금박을 입히는 방식이다.

◆현판이란

집마다 문패가 있듯 우리의 옛 건물에는 어김없이 현판이 걸려 있다. 주로 건물의 정면 또는 정문에 거는 목제 판자를 일컬으며, 동양에서는 예로부터 붓에 먹을 묻혀 직사각형의 나무판에 붓으로 쓰는 것이 일반적이었다. 주로 해당 건물의 이름을 적었다.

‘조선왕조실록’에 따르면 조선 초기에는 주기적으로 반복되는 일을 공지할 목적이나 시영(詩詠)을 지어 정자 안에 걸어 둘 목적으로 널빤지에 새긴 것을 ‘현판’이라 표현하는 사례가 많다. 한마디로 조선시대의 현판은 ‘공지’의 목적과 ‘제영(題詠)’이나 ‘문기(文記)’를 새겨 누정 등에 걸어 놓는 두 가지 용도로 구분할 수 있다.

1463(세조 9)년에 죄를 지은 중을 국문케 하고 이를 제역(諸驛)·제사(諸寺)의 대문에다 모두 현판을 걸어 보이도록 명령했으며, 1460(세조 6)년 왕이 부벽루(浮碧樓)에 올랐을 때 “현판의 제영을 보았다”라고 한 것 등이 그 예다.

본래 조선시대에는 건물의 이름을 명명하는 목적으로 글씨를 새겨 내거는 경우 편액(扁額)이라는 말을 주로 사용했으나 20세기 초에 들어서면서 현판이 편액의 의미까지 아우르며 거의 동의어로 사용됐으며 근대적 형태에 맞게 제작된 현판은 오로지 현판으로만 불리기 시작했음을 알 수 있다.

‘고종실록’에는 신설된 관청의 명칭을 새겨 대문에 걸어두는 것과 기문을 지어 건물에 붙이는 일을 통틀어 ‘현판’으로 기록했으며, 중건된 경복궁의 각 문과 전각들의 이름을 새겨 거는 경우에도 ‘현판’이라 적었다.