![[카불=AP/뉴시스] 8월 25일(현지시간) 아프가니스탄 카불의 한 검문소에서 경비하던 탈레반 병사들이 카메라를 응시하고 있다. 탈레반은 9.11 테러 이후 미국이 주도한 침공으로 축출된 지 근 20년 만에 아프간을 점령해 아프간 사람들은 이들의 잔혹한 통치와 보복을 두려워하고 있다.](https://cdn.newscj.com/news/photo/202109/753643_768244_4440.jpg)

각국 이해관계 속 ‘셈법’ 분주

영‧프, 조건충족 시 인정 시사

아프간 대테러 공습 지속 전망

[천지일보=김성완 기자] 지난달 31일 아프가니스탄에서 모든 병력을 철수시킨 미국이 향후 아프간 정부를 이끌 탈레반을 인정할지 여부를 두고 곤혹스러운 처지에 놓였다.

탈레반을 인정하자니 그간 인권을 강조해온 미국의 대외정책이 꼬일 수 있고, 안하자니 당장 ‘안보문제’가 걸려있기 때문이다.

◆美, 당장은 받아들이지 않을듯

조 바이든 대통령이 서둘러 추진한 철군으로 국내외 여론의 격한 반발에 봉착한 상황에서 당분간 탈레반을 받아들기는 어려울 것이라는 관측이 대체적이다.

아프간 전쟁의 실패에 대한 비난과 탈레반의 재집권에 대한 우려의 목소리에 직면한 상태인데, 그들의 통치 방식을 인정하는 셈이어서 자칫 국내외에서 ‘긍정적 신호’로 여길 수 있어 부담스럽다는 것이다.

그러나 중앙아시아의 전략적 요충지인 아프간이 이슬람 극단주의와 국제 테러리즘의 최대 온상이 될 수 있는데다 중국과 러시아의 영향력 확대라는 노림수 속 결국 탈레반을 인정하지 않겠느냐는 시각도 많다.

뉴욕타임스(NYT)가 지난달 31일(현지시간)자 기사에서 “미국과 탈레반이 서로를 완전히 용인할 수도 없고 완전히 배제할 수도 없는 관계를 이어가면서 협력과 갈등, 타협과 경쟁 사이에서 수년 또는 수십 년을 보내야 할 수도 있다”고 분석했는데, 이 같은 미국의 고심과 맥락을 같이한다.

한편 미국 정부는 드론을 이용한 아프간 내 대테러 공습을 여전히 지속할 것으로 보인다. 바이든 대통령은 전날 철군 완료에 따른 대국민 연설에서 이슬람 무장단체 이슬람국가의 아프간 지부 ‘IS 호라산(IS-K)’을 향해 “아직 끝난 게 아니다”라며 강력하고 목표물을 겨냥한 정확한 전략을 거듭 밝혔다.

비록 철군으로 전쟁 종료를 공식화했지만, 미군에 희생을 가져다준 아프간 내 테러 세력과는 ‘또 다른 전쟁’을 선포한 것인데, 드론 공격으로 미국이 원하는 효과를 얼마나 얻어낼 수 있을지 주목된다.

◆중국, 인정 쪽 가닥

탈레반 정권 인정 여부를 놓고 중국 등 인접 국가와 국제사회도 각각의 이해관계 속 셈법을 두드리느라 분주한 양상이다. 아프간에서의 테러세력 발호를 우려하면서도 전략적·경제적 기회를 모색하는 중국은 인정 쪽으로 가닥을 잡는 분위기다.

앞서 탈레반 정권을 인정한다는 취지의 발언을 일관되게 해왔는데, 왕원빈 중국 외교부 대변인은 전날(1일) 브리핑에서도 관련 질문을 받자 “중국과 아프간은 우호국으로, 양국은 상대에게 손해를 입힐 생각이 없고 양국은 서로 지지한다”고 답했다.

원론적인 입장이지만 수용하려는 듯한 모습인데, 그 속내는 신장위구르 독립을 지지하는 탈레반 세력의 중국 진입을 막고 대신 이들과의 경제적 영향력을 넓혀가려는 구상으로 해석된다. 다만 일각에선 탈레반에 대한 섣부른 인정은 서구권 등 국제사회의 반발을 불러일으킬 수 있는 만큼 일단 지켜볼 것이라는 분석도 적지 않다.

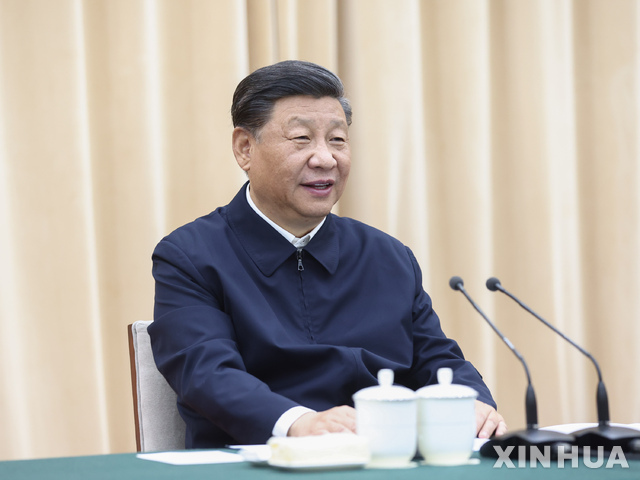

여기에 내년 10월 말께 제20차 당 대회에서 3연임을 노리는 시진핑 주석이 대대적인 정적 숙청 작업을 가속화한다거나 중국 기업을 압박하는 등 집권 기반 강화 의지를 드러내고 있어 국내 상황과 맞물려 당장 여력이 없다는 의견도 존재한다.

이런 가운데 러시아는 앞으로 탈레반의 행동을 봐가며 인정 여부를 결정하겠다는 입장을 내놨고, 영국은 테러 세력의 아프간발 공격을 저지할 경우 외교적으로 인정할 수 있다는 기조를 내비쳤다.

프랑스는 ▲인도주의 규범 준수 ▲모든 테러 세력과의 관계 단절 ▲여성 등에 대한 권리 존중 ▲희망하는 아프간 국민의 출국 허용 ▲인도주의 원조 수용 ▲포용적인 정부를 명시한 헌법 제정 등을 조건으로 제시했다.