낯선 일본 점자에 이중고

‘조선어점자연구회’ 조직해

한글 점자 제작, 소통 도와

[천지일보=장수경 기자] 10월 15일은 ‘흰 지팡이의 날’이다. 이날은 세계시각장애인연합회(WBU)가 시각장애인들의 권리를 보호하고 사회적 관심을 이끌어내기 위해 제정한 날이다. 9일 제572돌 한글날을 맞아 주목된 세종대왕이 창제한 한글은 이후 손끝으로 읽는 점자로 개발돼 시각장애인의 삶에도 큰 영향을 줬다. 한글은 어떻게 점자로 바뀌게 되었을까.

◆손끝으로 읽는 점자

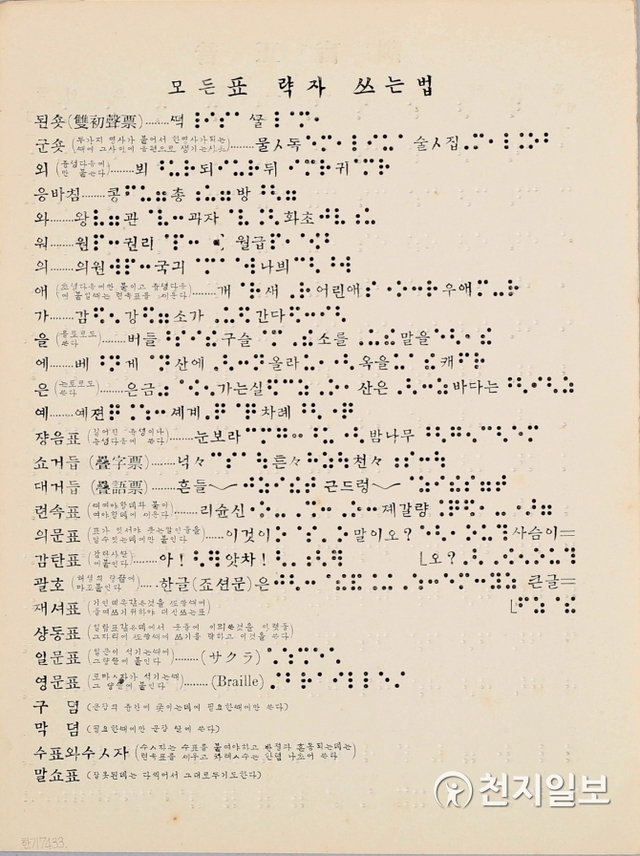

역사적으로 보면 점자의 시작은 일제강점기로 거슬러 올라간다. 1926년 11월 4일 백성을 가르치는 또 하나의 바른 소리인 ‘훈맹정음’이 창제됐다. 훈맹정음 창제 이전 한국의 맹아 교육은 1898년 미국인 선교사 홀 부인이 뉴욕식 점자를 활용해 만든 ‘조선훈맹점자’로부터 시작됐다.

하지만 자모음을 풀어쓰는 조선훈맹점자는 음절단위로 끊어 읽는 우리말 체계와 잘 맞지 않아 불편함이 컸다. 이후 일제강점기에는 시각장애인까지도 한글 점자가 아닌 낯선 체계의 일본 점자를 익혀야 하는 이중고를 겪어야 했다.

일제 강점기 제생원 맹아부 교사였던 박두성 선생(1888~1963)은 “앞을 보지 못하는 사람에게 모국어를 가르치지 않으면 이중의 불구가 될 터, 한국말 점자가 있어야 하는 건 두말할 필요가 없는 문제”라고 생각했다. 이에 1923년 제자들과 ‘조선어점자연구회’를 조직해 우리말 점자를 만들었다.

3년 동안의 연구 끝에 훈민정음의 제자 원리에 입각해 자음과 모음을 모아쓰고, 모음은 가획의 원리를 반영한 ‘훈맹정음’이 창제됐다.

박두성 선생은 “외국에는 맹인 중에 학자나 사업가 등 유명한 사람이 많다”며 “눈이 사람노릇을 하는 것이 아니라 영혼과 두되가 사람 구실을 하는 것이니 맹인들을 방안에 두지 말고 가르쳐야 한다”고 말했다. 이어 박두성 선생이 창제한 훈맹정음은 현재까지도 시각장애인이 소통의 문자로 사용하고 있다.

이와 관련, 국립한글박물관(관장 박영국)은 12일 소장자료 연계 강연회 ‘손끝으로 읽는 한글, 훈맹정음’을 박물관 강당에서 개최한다. 한글날과 흰 지팡이의 날을 계기로 열리는 이번 강연회는 최초의 한글 점자 훈맹정음의 창제 배경과 점자의 원리에 대해서 전 국립장애인도서관장 김영일 교수(조선대 특수교육과)가 강연한다.

◆고대부터 사용된 흰 지팡이

한편 고대부터 지팡이는 시각장애인이 활동하는데 보조기구였다. 첨단 과학이 고도로 발달된 현대에도 세계적으로 시각장애인의 대부분이 사용하는 게 흰 지팡이다. 시각장애인이 사용하고 있는 지팡이의 색깔은 흰색으로 통용하고 있다. 이는 일반 지체장애인이나 노인의 보행에 쓰이고 있는 지팡이와 구별되며 시각장애인 이외의 사람은 흰색을 금하고 있다.

흰 지팡이의 개념은 1차 세계대전 당시 프랑스에서 공식적으로 채택됐다. 이후 흰 지팡이에 대한 최초의 법률이 제정됐다. 1962년 미국의 케네디 대통령은 흰 지팡이를 주장하며 시각장애인의 기본 권리를 주창하고 사회적 책임을 촉구했다.

그 후 1980년 세계맹인연합회가 10월 15일을 ‘흰 지팡이 날’로 공식 제정해 각국에 선포했다. 우리나라의 경우 도로교통법 제 11조엔 앞을 보지 못하는 사람이 도로를 보행할 때는 ‘흰 지팡이’를 가지고 다녀야 한다고 규정돼 있다.