[천지일보=홍수영 기자] 오는 10일은 민족대명절 설이다. 온 친척이 모여 차례를 지내는 게 풍습이다. 차례는 명절 때 지내는 약식 제사를 의미한다. 차례는 조상을 향해 지내는데, 이때 조상을 모시는 방법으로 ‘지방(紙榜)’을 쓴다. 그러나 사진이 있다면 사진을 두고 차례를 지내도 무방하다.

구체적으로 살펴보면, 지방이란 종이로 만든 조상의 위패(신주)다. 신주(神主)를 모시고 있지 않은 집안에서 조상을 모시기 위해 제사나 차례 때 종이에 써서 모신 신위다. 신주는 고인의 이름과 날짜를 적는 위패를, 신위는 신주를 모셔 두는 자리를 말한다.

즉 사당이 없는 집이라면 지방을 두고 제사를 지내는 게 원래의 예법이었다. 하지만 성균관의례정립위원회, 성균관유도회총본부, 한국유교문화진흥원은 지난해 설을 앞두고 새롭게 설 차례상 표준안을 내놨다. 단체 측은 “지방 대신 사진을 두고 제사를 지내도 괜찮다”고 밝혔다.

준비한 사진이 없거나, 지방을 쓰기로 마음먹었다면 흰 종이에 작성하면 된다.

예법에 따르면 지방에는 길이 20~22㎝, 폭 5~6㎝의 백색 한지를 주로 사용한다. 또 한자 세로쓰기를 원칙으로 한다.

하지만 성균관의례정립위원회는 흰 종이로 대체해도 충분하다고 권고했다. 글자 역시 한자 대신 한글로 써도 무방하다.

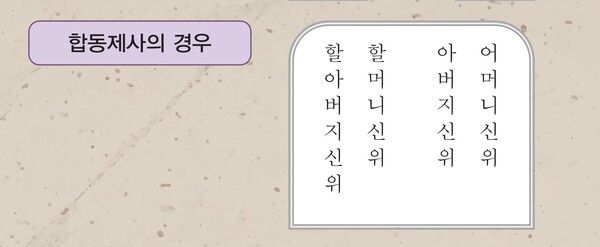

지방을 적을 때는 조상 중 고위(考位, 남편 쪽)를 왼쪽에, 비위(妣位, 아내 쪽)를 오른쪽에 쓴다. 고(考)는 돌아가신 아버지, 비(妣)는 돌아가신 어머니를 의미한다. 할아버지·할머니의 경우 조고·조비, 그 위로 올라갈수록 증조, 고조식으로 칭호가 붙는다.

차례는 여러 조상에게 한번에 약식으로 지내는 제사인 만큼 이처럼 한 종이 위에 왼쪽 오른쪽을 구분해 쓰는 게 일반적이다. 일반적 제사라면 신위별로 종이를 구별한다. 단 한 분만 돌아가셨을 때는 가운데에 적는다.

고인의 이름과 사망 날짜 등을 쓰는 게 위패의 목적인 만큼 이 정도의 정보만 넣고 지방을 작성해도 된다.

다만 구체적으로 쓰고자 한다면, 먼저 지방 가장 위엔 고인을 모신다는 뜻의 ‘나타날 현(顯)’을 쓴다. 이어 제사를 지내는 사람(제주)과의 관계, 조상의 직위, 이름을 적고 마지막에 ‘신위(神位)’를 적는다.

조상의 직위를 적을 때는 벼슬을 했다면 관계 뒤 벼슬 이름을 쓴다. 벼슬을 지내지 않았다면 남자 조상은 ‘학생(學生)’ 여자 조상은 ‘유인(孺人)’이라고 적는다.

아울러 남자 조상의 이름은 따로 표기하지 않고 ‘부군(府君)’으로, 여자 조상의 이름은 김해김씨(金海金氏) 등 본관과 성만 기록한다. 자식이나 동생의 경우는 이름을 사용한다.

일례로 ‘현조고학생부군신위’ ‘현조비유인김해김씨신위’라고 적힌 지방이 있다면, 이는 고인이 된 조부모를 위해 차례나 제사를 지낼 때 사용하는 지방이다.

지방은 죽은 사람의 혼을 대신하는 것이므로 한 번 사용한 뒤 바로 소각하는 게 관례다.