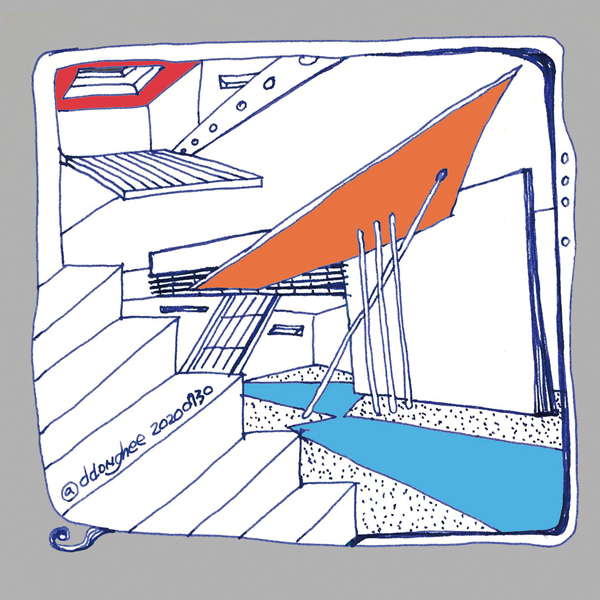

김동희 건축가

건축은 무엇으로 사는가?

건축을 살아 있는 생명체라고 생각한다면 충분히 가능한 질문이다.

건축도 하나의 생명체와 같다는 것이 입증될 때가 종종 있다. 버거운 것을 감당 못 할 만큼 욕심 부리고 괜한 눈치와 시기, 질투를 하며 건축한다. 건축을 한 번이라도 해본 사람이라면 공감할만한 속내다. 남의 떡이 더 커 보인다고 한다. 더 큰 떡을 먹고 싶은 것이 사람 마음인데 건축이 그 욕심의 텃밭이 되는 셈이다. 건축은 처음부터 완공되고 사용되는 기간을 합치면 생애주기가 아주 길다. 인간의 생명과 유사하거나 더 길다. 그런 장수 생명체를 우리는 함부로 다루고 있지 않은가?

짓는 과정은 뜨겁고 열정적으로 꿈틀거린다. 무궁무진한 상상력을 덩어리 하나의 공간에 집어넣는 작업과 같다. 건축이 단순하다고 예외는 아니다. 단순한 형태미를 추구하는 모던한 건축도 걷어내고 비우는 작업을 수없이 반복하며 완성하는 것이기 때문이다.

완성되는 순간부터는 차분하다. 움직이지도 못하고 거의 변화도 없다. 그냥 그 자리에서 사람을 맞이한다. 건축이 탄생하는 순간부터 완성되는 순간까지 많은 이야기와 느낌에 대한 검증 그리고 수정작업들은 마치 춤을 추듯 변화무쌍하다. 그 과정을 다 받아 주고 완성되는 것이고 완성 되면 응고된 음악처럼 조용하다. 응고된 음악은 오케스트라의 춤사위를 마친 공간이라는 악보로 완성된 셈이다.

그 인고의 과정이 있었기에 멋있는 건축으로 탄생한다.

천지일보는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

관련기사