[천지일보=송범석 기자] “우리는 뻥 뚫린 다락방에 앉아 있었다. 발치에서 펄펄 끓는 수프처럼 소용돌이치던 물이 차츰차츰 물러나 숲 속으로 되돌아갈 때까지. (…) 우리는 할머니 집 다락방에 붙어 앉아 서로에게 몸을 부비며 열을 내보려고 했지만, 열은 나지 않았다. 우리는 축축하고 차가운 나뭇가지 더미 위에, 인간의 잔해 위에, 그 모든 것들의 한가운데에 앉아 있었다.” (p355)

허리케인 ‘카트리나’는 많은 것을 바꿔놓았다. 2005년 9월 미국 남부지역을 강타한 최고 시속 280km의 강풍과 폭우를 동반한 초대형 허리케인인 카트리나는 당시 2000명에 가까운 사망자를 냈다. 피해 도시가 재난 대비시설이 제법 잘 갖춰진 미국에 있었다는 점으로 볼 때 이 태풍의 위력이 얼마나 강력했는지는 충분히 실감할 수 있다.

이 소설은 버락 오바마 미국 대통령이 즐겨 읽었던 것으로 유명하다. <바람의 잔해를 줍다>는 미시시피 연안의 가상의 마을 부아 소바주의 한 흑인 가정이 거대한 허리케인 카트리나가 다가오기 전 열흘과 폭풍 당일, 그리고 그 다음날까지 12일 동안 어떻게 그 고통의 시간들을 겪어나가는지를 보여준다.

작가의 실제 경험을 모티브로 한 만큼 생생하고 역동적인 묘사와 세심한 표현력이 돋보인다. 유려한 문장 사이로 흐르는 가족 간의 사랑과 유대감, 삶과 사람에 대한 의지와 희망은 단단한 생명력을 갖고 작품 전체를 관통하며 묵직한 감동을 전한다.

미시시피 연안의 가난한 흑인 마을에 살고 있던 작가는 실제로 카트리나가 닥쳤을 당시 온 가족과 고스란히 그 참상을 겪어야 했다. 급격히 불어나는 물에 자동차를 타고 이동하려고 했지만 이내 물살에 휩쓸려 버렸고, 이에 이웃이었던 백인의 집으로 피신을 부탁했지만 매몰차게 거절당하는 비극도 겪었다.

저자는 그 참혹한 경험 이후 2년 이상 글을 아예 쓰지 못했다고 한다. 이 작품은 자신과 당시 살아남은 이들의 상처와 아픈 기억을 일부러 상기시켜, 스스로 단단해지고 치유되기 위한 마지막 선택이었다.

한편 소설 속에는 독자들이 공감할 수 있는 가족 간의 사랑과 남녀 간의 사랑, 동물과 사람 사이의 사랑, 그리고 살아 있다는 것의 의미가 지독하리만큼 생생하게 담겼다. <바람의 잔해를 줍다>가 주는 잔잔하면서도 결코 가볍지 않은 감동은 바로 여기서 비롯된다.

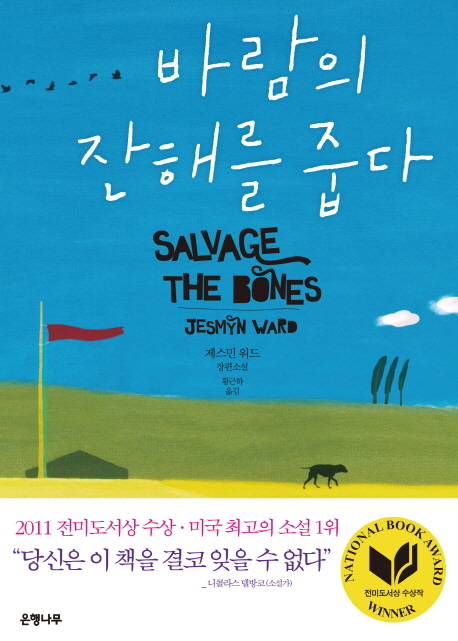

제스민 워드 지음 / 은행나무 펴냄

이 소설은 버락 오바마 미국 대통령이 즐겨 읽었던 것으로 유명하다. <바람의 잔해를 줍다>는 미시시피 연안의 가상의 마을 부아 소바주의 한 흑인 가정이 거대한 허리케인 카트리나가 다가오기 전 열흘과 폭풍 당일, 그리고 그 다음날까지 12일 동안 어떻게 그 고통의 시간들을 겪어나가는지를 보여준다.

작가의 실제 경험을 모티브로 한 만큼 생생하고 역동적인 묘사와 세심한 표현력이 돋보인다. 유려한 문장 사이로 흐르는 가족 간의 사랑과 유대감, 삶과 사람에 대한 의지와 희망은 단단한 생명력을 갖고 작품 전체를 관통하며 묵직한 감동을 전한다.

미시시피 연안의 가난한 흑인 마을에 살고 있던 작가는 실제로 카트리나가 닥쳤을 당시 온 가족과 고스란히 그 참상을 겪어야 했다. 급격히 불어나는 물에 자동차를 타고 이동하려고 했지만 이내 물살에 휩쓸려 버렸고, 이에 이웃이었던 백인의 집으로 피신을 부탁했지만 매몰차게 거절당하는 비극도 겪었다.

저자는 그 참혹한 경험 이후 2년 이상 글을 아예 쓰지 못했다고 한다. 이 작품은 자신과 당시 살아남은 이들의 상처와 아픈 기억을 일부러 상기시켜, 스스로 단단해지고 치유되기 위한 마지막 선택이었다.

한편 소설 속에는 독자들이 공감할 수 있는 가족 간의 사랑과 남녀 간의 사랑, 동물과 사람 사이의 사랑, 그리고 살아 있다는 것의 의미가 지독하리만큼 생생하게 담겼다. <바람의 잔해를 줍다>가 주는 잔잔하면서도 결코 가볍지 않은 감동은 바로 여기서 비롯된다.

제스민 워드 지음 / 은행나무 펴냄

천지일보는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

송범석 기자

melon@newscj.com

다른 기사 보기