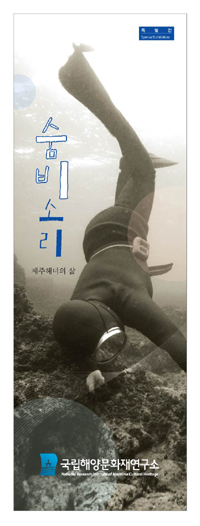

‘제주도의 억척 어멈인 해녀의 다양한 삶’이라는 주제로 2일부터 열리는 ‘숨비소리: 제주 해녀의 삶’ 전시회가 문화재청 국립해양문화재연구소(소장 성낙준) 전시관에서 개최한다. 전시는 해녀들의 물질과 관련된 작업도구와 해녀복의 변천사를 시대 흐름에 따라 전시했다.

제주 해녀가 쓰던 도구는 시대에 따라 재료와 모양이 달라졌는데 해녀의 옷은 무명에서 고무로, 물안경은 쌍눈에서 외눈으로 바뀌었다. 1970년대부터 사용한 고무 옷으로 해녀의 수확물이 증가했지만 오랜 작업 시간으로 잠수병에 걸리기도 했다.

이번 전시회에서는 유물과 다양한 사진자료를 통해 독특한 해녀공동체 문화를 엿볼 수 있다. 제주 해녀들은 바다의 관리와 마을어장 규약을 어촌계, 해녀회 단위로 정해놓고 운영하고 있다.

제주도에는 마을단위 어촌계가 100여 개가 있는데, 해녀들은 이를 공동관리하고 있다. 사회적 기여로써 제주해녀들은 예부터 물질을 통해 얻은 이익으로 기금을 조성해 마을안길을 정비하거나 학교건물을 신축하는 데 큰 도움을 줬다.

또 제주도는 사면이 바다로 둘러싸여 있기 때문에 외부 음식문화의 영향을 적게 받은 지역으로 꼽힌다.

이에 해녀들이 잡아온 해산물을 이용한 독자적인 음식문화가 형성됐는데 대표적으로 소라, 전복, 성게, 해조류 등으로 음식을 만들어 먹었다.

제주 해녀들은 일반적인 가사노동과 육아에 힘쓰는 것은 물론이거니와 바닷속을 무대로 ‘물질’이라는 생산 활동을 펼쳐야 했다.

어떤 상황이 와도 제주 여성 특유의 정신력으로 어려움을 극복해냈으며 제주의 척박한 환경에 맞게 적응해왔다.

이러한 ‘해녀’라는 직업을 가진 여성은 우리나라와 일본에만 존재하는데 안타깝게도 최근 그 수가 급속히 줄어들고 있다. 제주해녀는 현재 5000여 명 정도이며 대부분이 고령자다.

이번 전시는 이런 제주 해녀에 대한 관심과 이해를 돕기 위해 기획됐다. 전시는 오는 31일까지 진행된다.